OECD(経済協力開発機構)が実施する国際的な学力調査「PISA(ピサ)」では、学力だけでなく、子どもたちの学習を支える背景要因に関する調査も行われています。

そこで得られたデータにより、日本におけるいじめの実情が国際的な比較の中で可視化されました。

本記事では、PISA2015および2018の結果をもとに、日本のいじめの特徴について、子どもの発達科学研究所 主任研究員の大須賀優子が解説します。

いじめの国際比較調査

PISA(Programme for International Student Assessment)とは、OECDが実施する国際的な学力調査のことです。日本語表記では「OECDの学習到達度調査」とされています。今回取り上げるのは、PISA2015とPISA2018に含まれていたいじめに関する調査です。

これまで、日本の子どもたちを対象に含んだ国際的ないじめ比較調査は、森田洋司氏による2000年の調査のみでした。

しかも、このときの調査の参加国は4カ国に限られており、他国と比較して我が国のいじめの実態はどうなのか、どのような特徴があるのかについて、調査データに基づく議論が困難でした。

一方、PISA2015とPISA2018で画期的だったのは、70を超える国々からいじめに関するデータが収集され、広範な国際比較を可能にした点です。

これにより、いじめは世界中で起こっているということが明らかになり、日本のいじめの発生率(被害率)や傾向についても、国際的な比較が可能になりました。

PISA2015におけるいじめ調査

PISA2015では、72の国と地域の学校に通う15歳の生徒、約54万人がいじめの実態について回答しています。

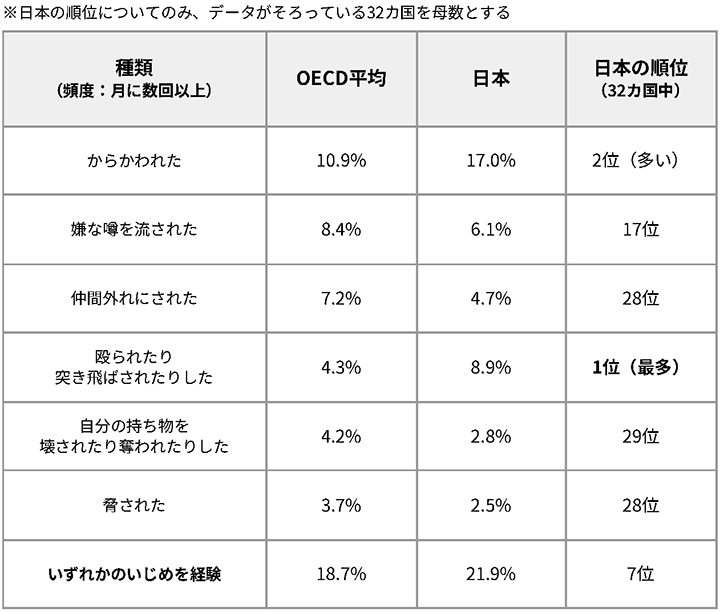

OECD平均と日本の比較(いじめ被害率, 2015)

このデータからOECD各国と日本のいじめを比較すると、以下の傾向が見られます。

- 「からかい」:比較的多い

- 「嫌な噂」:比較的少ない

- 「仲間外れ」:比較的少ない

- 「身体的いじめ」:比較的多い

- 「自分の持ち物への被害」:比較的少ない

- 「脅し」:比較的少ない

- 全体(いずれかのいじめ):比較的多い

調査結果が公表された当時、「日本のいじめは多くない」と報道されました。なぜなら、「年に数回以上」で算出した指標では、日本は多い方から数えて27番目だったためです。

しかし、こうして「月に数回以上」のいじめを見てみると、全32カ国中多い方から7番目であり、決して楽観視できる状況ではありません。

また、従来の日本のいじめ研究では、「日本型いじめ」は仲間外れなどの関係性のいじめが中心とされてきましたが、PISA2015の結果からは、関係性のいじめは比較的少なく、「身体的いじめ」や「からかい」が多いという特徴が見えてきました。

PISA2018におけるいじめ調査

3年後のPISA2018では対象がさらに拡大され、79の国と地域の学校に通う15歳の生徒、約60万人が回答しています。

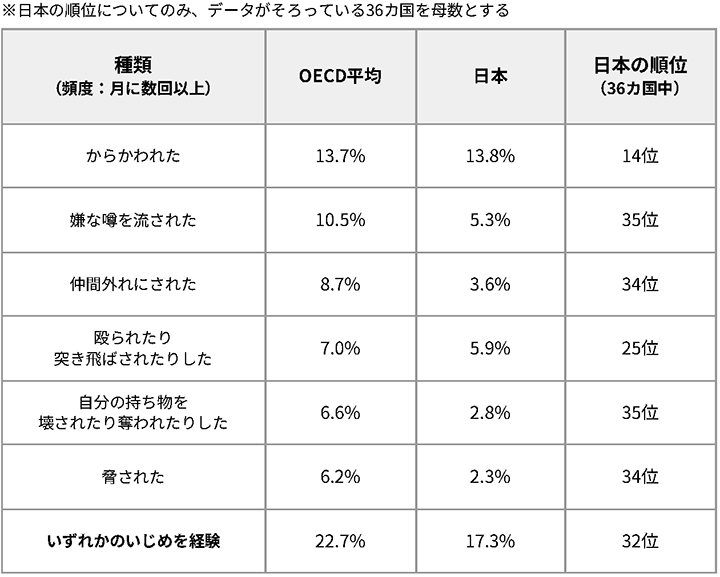

OECD平均と日本の比較(いじめ被害率, 2018)

PISA2015に対して、OECD平均で一様にいじめ被害率が上昇していたのに対し、日本ではいじめ全体でも、各種類別でも被害率が減少していました(「自分の持ち物への被害」のみ変化なし)。

この「月に数回以上」のいじめについて、OECD各国と日本のデータを比較すると、次のようなことがわかります。

- 「からかい」:ほぼ同程度

- 「嫌な噂」:比較的少ない

- 「仲間外れ」:比較的少ない

- 「身体的いじめ」:比較的少ない

- 「自分の持ち物への被害」:比較的少ない

- 「脅し」:比較的少ない

- 全体(いずれかのいじめ):比較的少ない

PISA2015で示された「身体的いじめ」や「からかい」が非常に多いという特徴は、2018では見られなくなっているほか、順位を見ても、いずれのいじめの種類でもかなり改善していることがわかります。

ただし、「からかい」や「身体的いじめ」は、他のいじめの種類と比較して相対的にやや高めの順位となっており、全体としてはいじめ被害の改善が見られる一方で、いじめの種類ごとの特徴は継続していると考えられます。

いじめ被害をなくすために

PISA2015とPISA2018を比較する限り、日本のいじめの状況が改善していることがうかがえます。

特に、他国との比較という相対的な視点ではなく、生徒の回答そのものに基づく「月に数回以上のいじめ被害(いずれかの種類)」が、21.9%から17.3%へと改善している点は、注目に値します。

しかし、こうしたいじめの深刻な影響について取り沙汰されるようになってから数十年が経過しているにもかかわらず、我が国の15歳の子どもの6人に1人以上が頻繁ないじめ被害を受けているという事実は、深刻に受け止める必要があります。

また、PISA調査は15歳の生徒を対象としているため、この傾向が児童生徒全体に当てはまるかどうかは不明です。

さらに、2015年から2018年にかけて見られたこの傾向が一過性のものか、それとも長期的なものかも、調査を継続しなければ明らかになりません。

いじめの被害に遭うことはもちろん、加害に関わることや目撃するだけでも、子どもに強いネガティブな影響を与えることが、これまでの研究で明らかになっています。

いじめの解消に向けてどのような対応をとればよいのかは、世界中のあらゆる国にとって大きな課題です。効果的な対策を講じるには、継続的なデータ収集と、対策の効果検証が不可欠です。

執筆者:大須賀 優子(おおすか ゆうこ)

- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 副所長・主任研究員

- 博士(小児発達学)

- 所属学会:日本児童青年精神医学会、日本教育心理学会

参考文献

- 森田洋司(2001)『いじめの国際比較研究 日本・イギリス・オランダ・ノルウェーの踏査分析』金子書房

- Organisation for Economic Cooperation and Development (2017) : PISA 2015 Results – STUDENTS’ WELL-BEING – VOLUME III. Paris: OECD Publishing.

- 日英比較研究からみた日本のいじめの諸特徴─被害者への否定的感情と友人集団の構造に注目して─金綱知征、エモーション・スタディーズ 第1巻第1号 pp. 17─22(2015)

- Organisation for Economic Cooperation and Development (2019) : PISA 2018 Results: What School Life Means for Students’ Lives (Volume III). Paris: OECD Publishing.

- Armitage R(2021): Bullying in children: Impact on child health. BMJ Paediatr Open, 5:e000939.