これまで、学校では道徳の授業などを通じて「いじめはいけない」と、繰り返し伝えてきました。そして大抵の子どもたちは、いじめはいけないことだと知っています。しかし、現実はどうでしょうか――。

文部科学省の調査によると、2023年度のいじめの認知件数は73万2,568件。「重大事態」として扱われたケースは1,306件と、いずれも過去最多を記録しました(※1)。

こうした現状の打開策として熊本市の小中学校にて、いじめ予防授業の一環として試験的に導入されたのが、授業とゲームを組み合わせた新たな学習法「ゲーミフィケーションワークショップ(略称:ゲミワ)」です。

取材・執筆:コハツWEB取材班

さまざまないじめのシーンを想定 「どう行動すべきか」を話し合う

熊本市は2024年11月から2025年3月にかけて、市内の小中学校6校で、ゲームの要素を取り入れたいじめ予防授業を試験的に実施。小学3年生から中学1年生までの児童・生徒約200人が参加しました。

授業では、いじめ予防をテーマとしたカードゲームを活用。子どもたちが3~4人のグループになり、複数種あるカードゲームのなかから、それぞれの学年や発達段階に応じたカードを用いて行われました。

実際の授業で用いられたカード(出典:ゲミワサービスサイト )

たとえば6年生のクラスでは、「クラスメイトが仲間外れにされそう」といった具体的なシーンが描かれているカードをもとに、「どのような行動すればいじめを止められるか」「自分ならどう行動するか」を考えるゲームを実施。子どもたちはカードで遊びながら、なぜその選択をしたのか、理由についても話し合います。

ゲームの良さは、楽しみながら取り組めることに加えて、その体験がエピソード記憶として心に残りやすい点。いじめという重いテーマでも、楽しさがあることで肩の力が抜け、自分の気持ちや考えを言葉にしやすくなるのです。

実際の授業には地元テレビ局も取材に入り、自分の考えを言葉にしたり、友だちの意見に耳を傾けたりと、活発なやりとりが交わされる様子が放映されました。

KKT熊本県民テレビおよびKAB熊本朝日放送のニュース動画(出典:ゲミワサービスサイト)

現場の教員からは、「子どもたちが自分の行動を振り返りやすい教材ですし、ゲーム性を持たせたことで、楽しみながら学べている様子に驚きました」「とても効果的な授業だと感じました。子どもたちだけでなく、私たち大人にも学びがあるので、保護者懇談会などでも活用したいです」といった声が寄せられています。

「ゲーミフィケーション」の効果を高めるワークショップ設計

熊本市の授業は、既存の学習法であるゲーミフィケーションに着想を得て開発された「ゲーミフィケーションワークショップ」(通称 ゲミワ)の試験導入として開催されました。

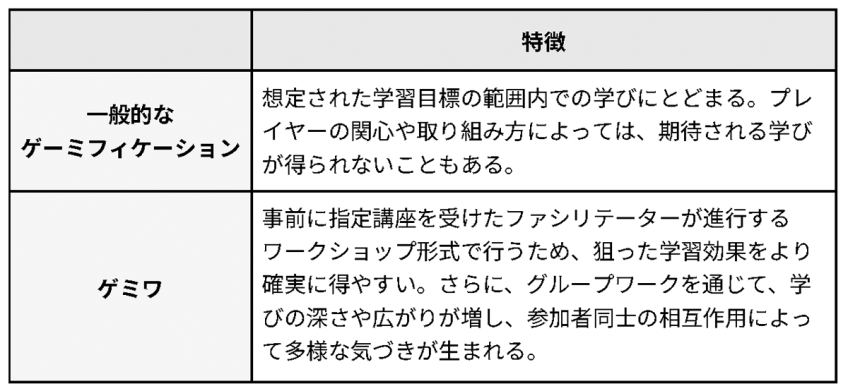

ゲーミフィケーションとは、ゲームの仕組みや要素を教育やビジネスなどに応用し、人々の意欲や参加を促す手法のこと。2000年代初頭にアメリカで注目され、マーケティングや人材育成、教育分野へと広がっていきました。近年では、日本の小中高校でも、SDGsをはじめとした授業で活用されています。

このゲーミフィケーションの考え方をもとに、より効果的な学習につなげるべく、子どもの発達科学研究所 社会実装局局長の奥山清氏が開発したのが、今回の授業で採用された「ゲミワ」です。

一般的にゲーミフィケーションでは、プレイヤーがルール通りにゲームを進めるなかで、自然と学びにつながることを狙います。一方ゲミワでは、事前に研修を受け、専門の知識とゲーム進行について学んだファシリテーターがワークショップを進行。そうすることで、学習効果をより確実なものにするのです。

ゲーミフィケーションとゲミワの違い

たとえば今回の授業では、ファシリテーターが子どもたちをゲームの世界観の中にスムーズに導くための導入動画や、スクリーンに投影して使用できる進行スライド、子どもたちが学んだことを書き留めたり振り返ったりするためのワークシートなどを用意(いずれもカードゲームとセットで提供される)。それらを活用してワークショップを演出しました。

開発には、ゲームに関する著作も手掛けている、ゲーム学習方法論や学習支援技術の専門家である東京大学 大学院情報学環の藤本徹教授もゲームアドバイザーとして参加。監修は、公益社団法人 子どもの発達科学研究所が行っており、今後は「いじめ」以外をテーマとしたゲミワ開発も予定されています。

ゲミワを通じて見られた変化

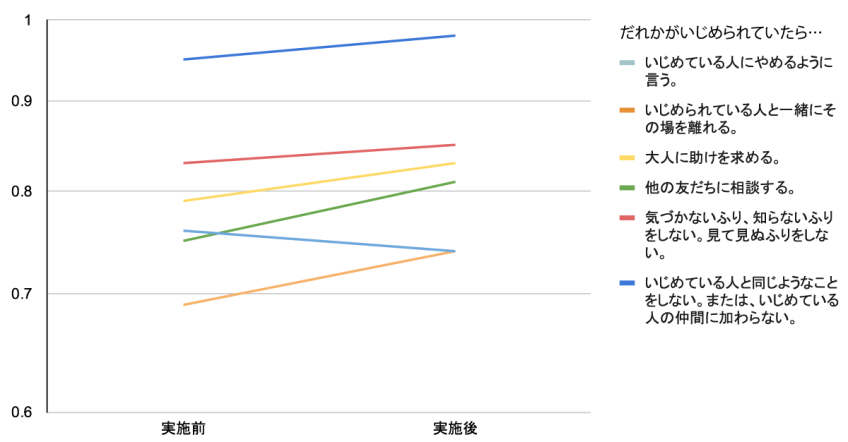

熊本市での試験導入では、ゲミワを行う前後でアンケート調査を実施。子どもたちの変化を「非認知スキル」「ウェルビーイング」「いじめ目撃時の対応行動」の3項目から比較しました(※2)。

「自己への気づき」「他者への気づき」「自己のコントロール」「対人関係」など、8つの観点から構成される「非認知スキル」の調査では、すべての項目で実施前に比べて実施後の平均得点が上昇。特に、「他者との関わり」に関わるスキルで顕著な伸びが見られました。

主観的な幸福感を測定する「ウェルビーイング」の調査でも、「明るく、楽しい気分だった」「落ち着いて、リラックスしていた」など全5項目でスコアが上昇しており、心理的な安定感や生活の充実感が高まった、ということが結果からうかがえます。

また、「いじめ目撃時の対応行動」については、被害者とともにいじめの場を離れる、大人に助けを求めるなど、いじめの深刻化を避けるための行動を起こす選択をした子どもが増加。

唯一、「いじめている人にやめるように言う」はやや低下しましたが、これについては、加害者に直接アプローチするよりも、より実行できそうな対応方法があることを学んだ結果による、という仮説が立てられており、さらなる調査が待たれるところです。

いじめ目撃時の対応行動についての調査結果 ゲミワ実施前と実施後の比較(1を上限としたポイント換算グラフ)

今回の調査結果については小規模であることや比較群がないことなどから、「エビデンス」と言えるようになるにはまだまだ追加調査が必要です。また、望ましい変化がすべてゲミワの効果によるものだとは言い切れません。しかし、長い間しかるべき効果を得られなかったいじめ教育において、大いに期待が高まる結果と言えるのではないでしょうか。

現在、国内の多くの学校で行われている「いじめ対策」は、いじめが発生した後の対応に重点が置かれています。もちろんそれも必要なのですが、いじめが起こることが前提となっている点に大きな課題があります。より重要なのは、いじめそのものを未然に防ぐことであり、そうした教育的な取り組みは、依然として限られているのが実状です。

こうしたなか、東京都品川区では、2024年4月より「授業」「研修」「調査」の3つの柱からなる方針を区立の全小中学校で展開しています。その一環として2025年度から、いじめ予防のゲミワも導入。対象となる児童生徒数は約2万4,000人に及びます。効果については、大きな期待が寄せられているところです。

「楽しかった」だけで終わらせない ゲミワで広がる教育の可能性

熊本市で実施されたゲミワの授業は、単なる体験型イベントにとどまらず、教育現場での導入可能性を示す重要なモデルケースとなりました。大切なのは「楽しかった」で終わらせず、学習としての効果を継続的に検証し、よりよい形へと磨き続けていくことです。

現在、学校現場にはさまざまな教育的な取り組みや教材が導入されていますが、効果の検証がないまま続けてしまえば、教員や子どもたちの負担にもなりかねません。

ゲミワは、楽しさの中に「気づき」や「変化」のきっかけを内包した実践です。熊本での取り組みを出発点に、より深い学びと成長を支える教育へと広がっていくことが期待されます。

参考文献

※1 令和5年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」文部科学省

※2 子どもの発達科学研究所「熊本市調査報告」