「合理的配慮」を適切に行うためには、その基盤となる考え方を整理しておく必要があります。それにあたり知っておきたいのが、WHOが2001年に採択したICF(国際生活機能分類)です。

本記事では、ICFの意義を解説し、合理的配慮を教育現場でどのように実践していくかを考えます。解説は子どもの発達科学研究所 主任研究員の大須賀優子です。

ICFとは?子どもの困りごとを個人と環境の両輪で見る枠組み

ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health:国際生活機能分類)とは、2001年にWHO(世界保健機関)が採択した新しい障害理解の枠組みのこと。分かりやすく言うと、障害を「個人」と「環境」の両面から捉える考え方です。

たとえば、足が不自由な子どもがいるとします。この子どもが学校生活でどれほど困難を感じるかは、本人の足の機能がどの程度なのかの他に、校内にスロープやエレベーターがあるか、教職員や他の児童生徒の理解や助けがあるかといった環境の条件によって大きく変わります。

つまり、障害(生活上の困難)は、本人の状態だけでは決まらず、周囲の環境によって変化するのです。ICFは本来、幅広い概念を含む複雑な枠組みですが、教育現場においておさえておきたいポイントは、この「個人と環境」の視点です。

ICIDHでは捉えきれなかった困りごとが、ICFでは見えてくる

ここで、ICFの考え方に至る歴史的な経緯に触れておきたいと思います。

ICFが採択されるまで、WHOは1980年に定められたICIDH(International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps:国際障害分類)という障害理解の枠組みを採用していました。

ICIDHとは、障害を「機能障害(Impairment)」「能力障害(Disability)」「社会的不利(Handicap)」という3つの段階で整理する考え方です。

たとえば足が不自由な子どもを例に挙げると、「足が動かない、動かしづらい」(機能障害)、そのため「歩けない」(能力障害)、だから「みんなと一緒に体育の授業に参加できない」(社会的不利)という3段階に分けて障害を整理するのです。

これは、障害を単なる医学的な問題にとどめず、身体機能の変化が社会生活にどのような影響を及ぼすかまでを含めて整理しようとした点で画期的な考え方でした。

一方でこの考え方は、社会や環境が障害のあり方に与える影響を十分に反映できていませんでした。

つまり、できることが減ること(能力障害)も、社会参加の面で不利になること(社会的不利)も、もとをただせば、その子どもの体の働きが悪い(機能障害)からだ、すなわち本人の問題だとされていたのです。

しかし実際には体の動きに制限(機能障害)があっても、補助具などの工夫がなされていれば、授業に支障なく参加できることもあります。

また逆に、体の動きにほとんど問題がなくても、制度や周りの人の考え方などの別の理由によって、体育の授業に参加することが難しい場合があります。「機能障害・能力障害・社会的不利」が必ずしも必須の組み合わせであるとは限らないのです。

つまり、ICIDHには、子どもが置かれる環境という視点が十分に含まれていませんでした。

ICFはこの点を改め、個人の状態と環境が互いに影響し合うことで困難が生まれるという考え方へと進化した障害理解なのです。

障害を理解するための背景因子と3つの視点

先ほど、ICFは「個人」(その子自身がもつ特徴)と「環境」(困難の生じやすさに影響する周囲の条件)を同時に見る考え方だと説明しました。この「個人」と「環境」を、ICFではそれぞれ「個人因子」「環境因子」と呼び、この2つをまとめて「背景因子」と呼びます。

個人因子には、年齢や性格、得手不得手、これまでの経験などが含まれます。対して環境因子は、教室の構造、利用できる道具、家庭や学校の支援、友だちとの関係など、子どもを取り巻く環境全般が該当します。

ICFは「障害」を、こうした「個人因子」と「環境因子」を背景にして生じるものだと捉えるのです。

また、ICFはさらに「障害」を、「心身機能」「活動」「参加」という3つの視点から整理しています。これは、つまずきの原因がどこで生じているのかを明確にするためです。

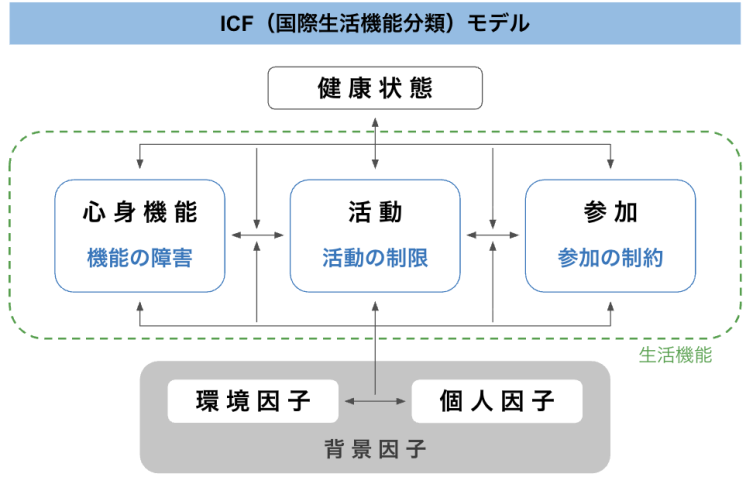

こちらの図をご覧ください。これは「個人因子」「環境因子」を背景にして、3種類の生活機能の困難(障害)が生じていることを示した図です。

厚生労働省資料を参照のもと編集作成

「心身機能」は体や認知の働きそのもの、「活動」は書く・読む・歩くといった具体的な行動、「参加」は授業や行事、友だちとの遊びといった他者との関わりを伴う場面を指します。ICFは障害を、この3つのどこか、あるいは複数での困難に直面している状態だと考えます。

足が不自由な子どもの場合を例にいうと、足に麻痺があるといった「個人因子」、校内にスロープがない、車いすを押してくれる人がいないといった「環境因子」を背景にして、「足が動かない」(機能の障害)、「走れない」(活動の制限)、「リレーに参加できない」(参加の制約)といった生活機能の困難(障害)が生じていると整理するのです。

こうして、個人因子と環境因子という2つの背景を押さえるとともに、「機能」「活動」「参加」という3つの視点を重ねて考えることで、「何が要因で困難が生じているのか」、その結果「どの段階で困っているのか」を理解しやすくなります。これがICFを活用する大きなメリットなのです。

学校教育へICFが与える影響 教育現場での合理的配慮の実践を考える

ここまで見てきたICFの視点は、教育現場で合理的配慮を考える際にもそのまま活かすことができます。

子どもの障害の原因は「本人の努力不足」や「特性」だと考えづらくなり、代わりに、環境の工夫が子どもの行動や参加を後押しする可能性に目を向けられるようになるのです。

足が不自由な子どもに対しては、リハビリなどの身体機能そのものへの医療的支援に加え、補助具やICTの利用、行事への参加方法の工夫など、活動、参加のそれぞれに合わせた支援を検討できるようになります。ICFの視点が、学校での合理的配慮の提供方法にそのままつながるのです。

ここまでは身体面での障害を例に紹介してきましたが、学習面における障害でも同じ考え方が当てはまります。たとえば、文字の読み書きに時間がかかる、黒板に書かれた文字を写しづらいといったケースでも、タブレットの利用や座席の配慮、課題量の調整、理解しやすいよう視覚的な工夫をするなど、環境を整えることで学びやすさは大きく変わります。

また、授業に集中しづらい、グループ活動に入りづらい、提出物が遅れやすいといった状況は、座席の位置や説明の仕方、周囲の関わり方などを見直すことで、本人の困難が改善されるでしょう。

ICFを用いることで、子どもの「できること」「つまずきやすいこと」はもちろん、「環境が整うと変わること」を捉えやすくなります。どこに、どのような配慮や調整を加えれば、子どもの学びや社会への参加が促されるのかを考える際の道しるべとなるのです。

執筆者:大須賀 優子(おおすか ゆうこ)

- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 副所長・主任研究員

- 博士(小児発達学)

- 所属学会:日本児童青年精神医学会、日本教育心理学会

参考文献

- 子どもの育ちとマイノリティ当事者の暮らし、熊谷晋一郎、学術の動向、2021

- 「合理的配慮 ー対話を開く,対話が拓く」川島 聡、飯野 由里子、西倉 実季、星加 良司、2016

- 文部科学省、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)、2012

- 厚生労働省、「ICF(国際生活機能分類)-「生きることの全体像」についての「共通言語」-」