子どもたちが抱えるメンタルヘルスの課題を、いかに早期発見し、ケアや予防へつなげるかーー。

新型コロナウイルス感染症の流行以前と比べて不登校が急増している(2019年と比較して2022年は約65%増加)現在、「子どものメンタルヘルス」は学校や保護者にとって、ますます重要なテーマとなっています。

そうした中で大きな関心を集めているのが、西村倫子氏(子どもの発達科学研究所 主任研究員、大阪大学大学院 連合小児発達学研究科 准教授)が2024年9月に発表した論文、「日本の学校における伝統的な日常健康観察制度と、そのデジタル化による生徒のメンタルヘルス問題の早期発見(邦訳)」(※1)です。

デジタルツールを活用することで子どものメンタル不調や不登校の予兆などを早期発見できる可能性を検証したこの研究について、西村氏にポイントを聞きました。

取材・執筆:コハツWEB編集部

健康観察をデジタル化するツール

今回、西村氏がデータ分析に使用したのは「こころとからだの連絡帳 デイケン」(以下、デイケン)というウェブアプリです。

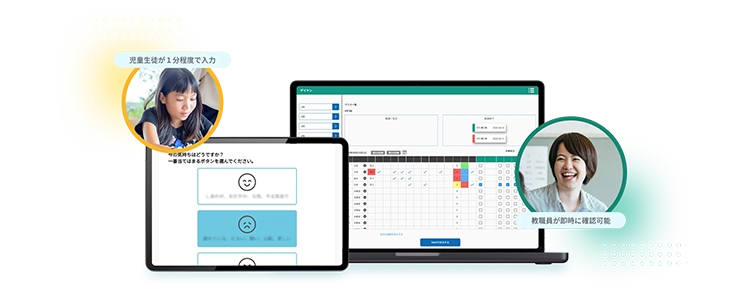

デイケンは、学校現場で毎朝行われている「朝の健康観察」をデジタル化したツール。生徒がタブレット端末を使い、当日の体調や気分をタップで回答する形式をとることで、従来の口頭や紙での健康観察に比べて子どもたちが気軽に答えやすく、心身のリスクを正確に捉えやすい点が特徴です。

出典:https://service.kohatsu.org/dayken/

また、毎日の健康データをデジタルで収集・保存できるという特性上、これまでの紙を中心とした管理では不可能であった長期的なデータ分析が可能になります。

「これまで、学校での子どものメンタルヘルスの把握は個別の相談に頼ることが多く、抵抗感もありました。今回の分析では、毎日の健康観察データから一定の基準で不調を捉えることができ、学術的意義も大きいと考えています」(西村氏)

分析からわかったデジタルツールの有効性

今回の研究では、子どものメンタルヘルスの課題を解決するにあたりデジタルツールの導入が有効であることが、複数の観点から明らかになりました。

ここでは、その中で示されたデジタルツール導入のメリットを3つ紹介します。

1.子どもたちの状況を可視化できる

今回の研究ではデイケンを用いて、頭痛、腹痛、疲労感などの身体的な不調に加え、「心配」「いらいら」などのメンタル的な不調も記録を行った。

その結果、子どもたちの状況が従来の健康観察では不可能なレベルで可視化され、デジタルツールの導入が、教師や保護者が子どもたちの様子を正確に把握するうえで有効であることが明らかになった。

2.不調の傾向が把握できる

デジタルツールを用いて一定期間のデータを得ることで、不調の推移を測り、過去や周辺のデータとの比較を行うことが可能になる。

今回の研究では、子どもたちの不調スコアが時間の経過とともにどのように変化していくかを分析。その結果、子どもたちが不調を訴えるタイミングは学校行事などのスケジュールに影響を受けることがわかった。

「こうした傾向を可視化することで、特定の時期における子どもたちのサポートを、教師やスクールカウンセラーが適切かつ効果的に行えるようになる可能性があります」(西村氏)

3.早期発見が可能になる

デイケンで日々の不調スコアが高い子どもは、メンタルヘルスに問題を抱えている可能性が高いことが明らかになった。また、スコアの変動が大きい子どもは、長期的に見ると不安定な精神状態にある可能性が高いことも判明した。

デジタルツールを導入することで、メンタルヘルスの問題や不登校の予兆などを早期に捉えられる可能性が高いこと、そして、メンタルヘルスの問題を予防するには適切なタイミングで介入することが重要であることまでもが示されたといえる。

現在の課題と今後の展望

「デイケンによる日常的な不調データの蓄積は、子どもたちのメンタルヘルス問題の早期発見と適切な対応を取るための貴重な情報となります」という西村氏。しかし同時に、データを有効活用するための課題も指摘します。

「膨大なデータをどう解釈し、アクションにつなげるかは大きな課題ですね。特に、学校や教育委員会との連携、データの取り扱いに関する研修など、現場へのサポート体制は必要不可欠と言えます」

今回の研究から得られた成果は、今後どのような展開が見込まれるのか。西村氏は次のように締めくくりました。

「子どもの不調を早期に発見できる環境を整えると同時に、迅速かつ適切に対応できる体制づくりが最終目標です。また今後は、この活用を海外に広げることも目指します。国際的なコラボレーションによる研究への期待もあります。ただし、日本独自のシステムである健康観察は海外では一般的でなく、不登校などの定義も違うため、各国の文化背景にフィットしたシステムの構築も今後の課題です」

監修:西村 倫子(にしむら ともこ)

- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 主任研究員

- 大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合 小児発達学研究科 准教授

- 博士(小児発達学)

- 所属学会:日本児童青年精神医学会、日本教育心理学会、日本発達心理学会、日本疫学会、日本精神神経学会、日本脳科学会、日本DOHaD学会

参考文献

※1 Nishimura T, Wakuta M, Osuka Y, et al. Early detection of students’ mental health issues from a traditional daily health observation scheme in Japanese schools and its digitalization. Front Public Health. 2024;12:1430011. doi:10.3389/fpubh.2024.1430011