近年、学校教育や子育てなどの領域で、「行動科学」に基づいた支援の重要性が語られる場面が増えつつあります。

「行動科学」とは、心理学や社会学などの科学的エビデンスをもとに、人間の行動を分析する学問のこと。

そう聞くと、専門的で難しそうに感じるかもしれません。しかし実際には、学校の先生方が教室で日々、自然に行っている対応の中にも、行動科学の考え方が取り入れられているものが数多く存在します。

そこで今回で、その代表例である「スモールステップ」の概要と実践法を、 子どもの発達科学研究所 研究員の石橋浩美が紹介します。

スモールステップとは

「スモールステップ」とは、子どもが「できた!」を実感できるよう、最終的な目標となる取り組みを小さな課題に分解し、その1つひとつを支援する手法のことです。

たとえば、宿題を忘れがちな子どもに対して「今日は持ってきただけでOK」と声をかけたり、字を書くことが苦手な子に「まずは鉛筆を持ってごらん」と促したり。

あるいは、一斉指導の中で「まずは1問だけやってみよう」「5分だけ集中しよう」と、小さな目標を示すなど。これらはすべて、スモールステップの考え方に基づいています。

「宿題をやってくる」「文字を書く」といった大きな目標を達成できたかどうかだけで判断するのではなく、そこに至るまでの行動を細かく分けて、1つひとつの達成を支援する。

そうすることによって、子どもに「できた!」という実感を与えながら、次の一歩へとつなげていく手法がスモールステップなのです。

こうしたスモールステップの手法は、行動科学においてその効果が認められています。人は「できる」体験を積み重ねることで、自己効力感や意欲が高まり、行動の習得や改善・継続がしやすくなることが明らかになっているのです。

効果的な課題設定のコツ

スモールステップを実践するにあたって重要になるのが、適切な課題設定です。

スモールステップとは、単に「簡単なことから始める」ことではありません。重要なのは、子どもの現在の状態を見極め、「無理なく届く次の一歩」を設定すること。

なぜなら、子どもにとって簡単すぎる課題や、逆に、到底達成できない課題などを設定してしまうと、子どもは「できた!」という達成感を得ることができず、自己効力感や継続しようという意欲に結びつかないからです。

そのため、大人には適切な課題を設定するための観察力と判断力が求められます。そして、この「観察力」と「判断力」は、簡単な記録や振り返りを行うことで高めることが可能です。

行動科学の手法を取り入れ、学校現場等ですぐに始められる3つのアイデアを紹介します。

■ 「課題表」を作る

1つ目は、子どもの行動の変化を記録するための「課題表」作りです。

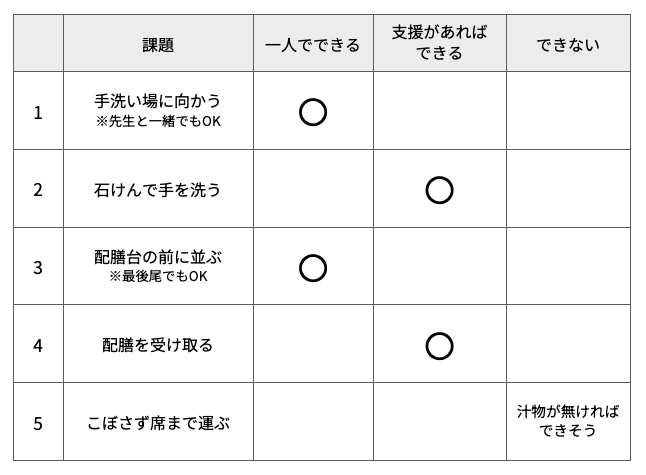

課題表では、特定の行動を達成するまでの過程を細かなステップに分解して一覧にし、子どもが現在、どこまで達成しているのかを記録していきます。これは、「課題分析」という行動科学にもとづいた支援方法の1つです。

たとえば「給食準備」という行動の場合、「手洗い場に向かう(先生と一緒でもOK)/石けんで手を洗う/配膳台の列に並ぶ(最後尾でもOK)」といった小さな課題に分解した表を作成します。

給食の課題表

そして、子どもに「1人で手を洗うことができた」「配膳台の列に並ぶことができた」といった小さな変化が見られたら、それを記録するのです。

また、その子どもにとって何を小さく分解するのが有効なのかも大事なポイントです。例えば、量を小さくするなら「まずは2問ね」、時間なら「3分集中してみよう!」など。

ほかにも、コミュニケーションの負荷なども分解することができます。例えば、大勢の前での発表が難しい子に、「1.ノートに書いたものを先生が代理で発表する」「2.隣の席の子に説明する」「3.小グループ内で発表する」といったようにです。

そうしてステップごとの達成度が見えるようにすることで、子ども自身の成長や教師の支援が可視化され、次に提示すべき課題が考えやすくなるのです。

■ 「反応メモ表」を作る

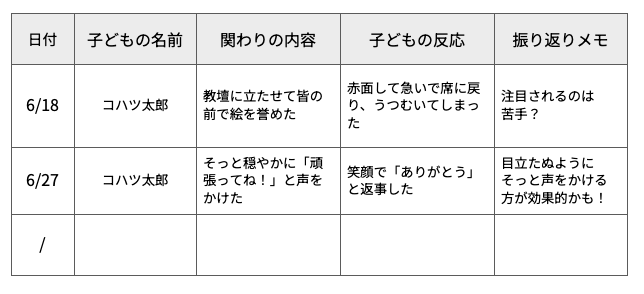

2つ目は、「反応メモ表」の作成です。

この表は、声がけに対する子どもの反応を記録するためのもの。

たとえば、「声をかけたときに笑顔だった」「ためらっていたけどやってみてくれた」「黙ってうなずいた」など、表情や言動からわかる反応を簡単に書き留めておきます。

そうした記録を付けることで、どんな関わりが子どものやる気を引き出したかを振り返ることが可能となり、より適切な課題を提示するためのヒントが得られるようになるのです。

子どもの反応メモ表

■ 「振り返りメモ」を習慣化する

3つ目は、「振り返りメモ」です。

これは、新たに表を作成する必要はありません。これまで記録した内容をちょっと見返して、ひと言メモを加えるだけでOK。できる範囲で気軽に続けることがポイントです。

例えば、以下のような方法が考えられます。

1日1分、気づきを1行でメモする

例:「反応メモ表」に、「今日は笑顔で「ありがとう」と返事があった。そっと声をかけたことが良かったのかも」といったように、気づきを追記する。

週1回、○がついたところを振り返る

例: 「課題表」に、「今週は『手洗いまで』〇が3回、『並ぶところまで』〇が1回」といったように、1週間の総括を追記する。

こうした小さな振り返りが、自分の支援を「見える化」し、次の一手を考える土台になります。毎日でなくても大丈夫。無理なく続けることが大切です。

行動科学は、先生の実践を「見える化」するレンズ

子どもをよく見て、タイミングよく声をかけ、失敗しすぎず成功しすぎない「ちょうどいい課題」を選定する。

そうして得られた、1つひとつの「できた!」の積み重ねが、子どもの自己肯定感や挑戦意欲を育てます。スモールステップは、学力の定着はもちろん、安心感や信頼関係の構築にもつながる「支援の核」といえるでしょう。

スモールステップは、決して目新しい支援方法ではありません。先に述べた通り、むしろ多くの大人が日々の実践の中で自然に行っていることです。

そして、そうした日々の実践は、行動科学の視点を取り入れることで、なぜその対応が効果的なのかが明確になり、より戦略的に、意図をもって行えるようになります。

子どもたちの「できた!」を引き出す日々の工夫は、行動科学の視点からも効果が裏づけられた大切な実践です。教室での関わりはもちろん、子どもに寄り添うすべての場でも、こうした視点を生かして関わりを楽しんでいきましょう。

執筆者:石橋 浩美(いしばし ひろみ)

- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 研究員

- 大阪市公立小学校 元教頭