「あぁ、情けないな……って思ったんです。私たち教師は、これまでいったい、何をしてきたんだろうって」

2013年に「いじめ防止対策推進法」が可決した当時を振り返ってそう語るのは田渕久美子氏。現在は自治体を挙げた「いじめ予防プログラム」が高く評価されている大阪府吹田市で、とある小学校の学校長を務める人物です。

「この法律をひとことで言えば、『人を傷つけるのはよくないからやめましょう』ということです。本来は当たり前のことなのに、それをわざわざ法律で定めなければならない。そんな状況が教育現場で起きていたわけですから」(田渕氏)

しかしその後、起きてはならない事態が吹田市で発生します。2017年度、市内で対応の遅れによって「いじめ重大事態」が発生する事態に陥ったのです。

最悪の状態から、現在の高く評価されるいじめ予防体制が構築されるまでには、どのような物語があったのか。吹田市の取り組みを追います。

取材・執筆 コハツWEB取材班

「個人」で取り組むいじめ予防教育の限界

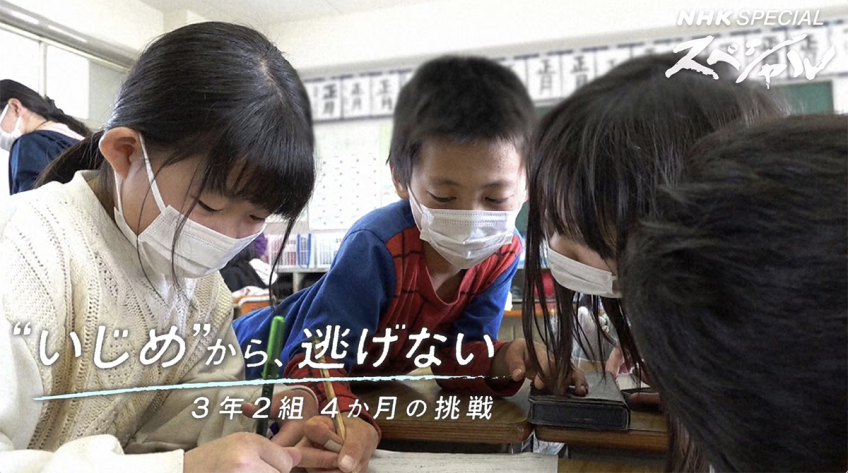

2023年、NHKスペシャルで「“いじめ”から、逃げない 3年2組4か月の挑戦」と題した、吹田第六小学校のあるクラスに密着した回が放送されました。

日本のいじめ対策は、事態が悪化してからの事後対応がほとんど。それに対し、吹田市はいじめ「予防」プログラムを実施している点が注目され、取り上げられたのです。

当時の学校長は田渕久美子氏。いじめを防ぐ教育の重要性を強く感じ、現場での取り組みを積極的に推進していました。

取り組みの原点は、記事冒頭でも触れた、いじめ防止対策推進法が施行された2013年にまで遡ります。

当時、法律は制定されたものの、学校全体でいじめに向き合う空気がまだ十分に根づいておらず、現場の対応も個人任せでした。

田渕氏も学校長という立場でありながら、自ら「いじめ」をテーマとした道徳の授業を企画するなど精力的な取り組みを行っていたものの、個人でできることには限界があります。

そして2017年度、「いじめ重大事態」が市内で発生。吹田市は個人任せではない、本格的な対応の必要性に迫られます。

科学的プログラムの導入

この出来事を受けて、吹田市は再発防止に向けた準備と制度設計に取りかかります。

2020年度からは「いじめのない学校づくり」を教育ビジョンに掲げ、「すいたGRE・EN(グリーン)スクールプロジェクト」(吹田市と公益社団法人 子どもの発達科学研究所が共同開発した教育プログラム)の一環として「いじめ予防推進事業」を開始。「教職員研修」「学校風土・いじめ調査」「全小中学校での授業」という3つの柱を掲げ、全市的な取り組みを進めます。

この中心となったのは、公益社団法人 子どもの発達科学研究所が開発した予防教育プログラム「TRIPLE-CHANGE」です。

当時使用されていたTRIPLE-CHANGE PROGRAM ワークブック

TRIPLE-CHANGEは「認知を変える」「行動を変える」「学校全体の空気を変える」という3つのステップで構成されている、科学的エビデンスに基づいたプログラム。

たとえば「認知を変える」では、「いじめが深刻化するときの2つのキーワード」として「アンバランスパワー(力の不均衡)」と「シンキングエラー(誤った思い込み)」を紹介。この2つが重なるといじめの解決が難しくなることを伝え、そうさせないための姿勢や行動の選び方を考えます。

当時の吹田市教育センター所長が本プログラムに感銘を受け、導入を決定。吹田市は市内すべての小中学校で、9年間を通じて年3時間の授業を実施し、教員と子ども双方の行動変容を促しました。

子どもが変わり、先生も変わる

TRIPLE-CHANGEの授業を重ねる中で、最初に変化が見られたのは子どもたちでした。子どもたちの口から、自然と「アンバランスパワー」や「シンキングエラー」などの言葉が出るようになったのです。

「3年生が1年生とトラブルになっている場面などで、『なにがあったか聞かせて?』と尋ねると、子どものほうから『アンバランスパワーかもしれない』みたいに、自然と自分の行動を振り返って見直す様子が見られるようになったんです」(田渕氏)

変化は、現場の先生にも見られました。当時の課題を、田渕氏はこう語ります。

「先生によっていじめへの対応にばらつきがありました。というのも、いじめが起こるクラスの担任を経験しない限り、いじめを『自分ごと』として捉えるのが難しかったからです。だからこそ、誰が授業を担当しても一定の質が保てる、教科書のような教材が必要だと感じていました」

TRIPLE-CHANGEの導入により、その願いは実現されました。導入当初から現場の反応は前向きで、「全学年で統一した授業ができる」「体系的に取り組める」といった声が上がったといいます。

また、教材には必要となるキーワードや問いかけが明確に示されているため、特に若手の先生からは「声かけがしやすくなった」という声も。

これまで属人的だったいじめ対応が、「個人任せ」から「学校全体で取り組む」姿勢へと変わっていった。「いじめは誰か一人が抱える問題ではなく、全員で向き合うべきもの」という意識が、学校全体に着実に広がっていったのです。

いじめ問題について、考え続ける

これまでの取り組みを振り返り、田渕氏は、「いじめ予防は学校だけで完結するものではない」と語ります。

SNSの普及などにより先生の目が届きにくい場面が増える中、保護者や地域を巻き込んだ見守りが欠かせないからです。

また、いじめに向き合うにあたっては、いじめ問題について先生が考え続けることが何よりも大切だとも強調しました。

TRIPLE-CHANGEプログラムの開発に取り組んだ和久田学氏(子どもの発達科学研究所 所長・主席研究員)も同様に、TRIPLE-CHANGEは継続することが重要であると語ります。

「この取り組みは、続けてこそ真価を発揮します。既に吹田市の現場にはエビデンスに基づいた取り組みがしっかりと根付いており、その姿に、深い喜びを感じています。

また、吹田市での継続的な実践事例をきっかけとして同プログラムの導入に至った東京都品川区など、吹田市以外の自治体でも、同様の変化が現れ始めています。このように、いじめ予防の教育が全国に広がっていくことを願っています」