就労支援分野で注目されるトピックス「就労選択支援」。2025年10月からスタートする新たな障害福祉サービスです。

障がいのある方が自分に合った仕事に出会い、いきいきと働くための支援をより強化するために創設されました。対象となる方は幅広く、特別支援学校の在校生なども利用できます。

本記事では、就労選択支援の概要や利用の流れ、サービスの施行によって働き方の選択がどう変わるのかを解説します。

執筆:コハツWEB取材班

就労選択支援サービスの概要

就労選択支援は、一般企業への就労や就労継続支援サービスの利用といった「働く場」の選択を支援するために生まれました。2022年、障害者総合支援法の改正により創設され、2025年10月1日に施行されます。

本サービスでは、障がいのある方一人ひとりの特性や希望に応じた専門的なアセスメント(評価・分析)を行い、納得して働く場を選べるよう支援します。

就労選択支援が必要な理由

現在、障がいのある方が働こうとすると、学校等に在学していれば就職サポートなどの利用もできますが、個人で一般企業や就労移行支援・就労継続支援といった就労に関する障害福祉サービスを探し、就労先に直接相談して決める方法が一般的です。

そのため、例えば就労継続支援サービスを利用して働く際には、下記のような課題が生じることがありました。

- 自分に合った職場を見つけるための情報収集や、自身の適性を理解する機会が不十分

- 利用する事業所が決まってから適性評価が行われるため他の選択肢を検討しにくい

- 就労継続支援サービスの利用開始後に、本人の希望や能力に変化があっても他の働き方を積極的に検討する機会が限られている

就労選択支援はこうした課題を解決するために創設されました。ミスマッチのない適切な就労に向けて、本サービスを受けながら働く場を選択していくことで、以下のような改善を目指します。

- 就労の前に自身の強みや課題、必要な配慮などを客観的に整理する機会をもつ

- 就労を希望する事業所と、アセスメントを行う事業所を分けることで、中立的な視点から多様な選択肢を検討する

- 就労継続支援サービス利用中や利用後でも希望に応じて利用しキャリアプランを見直す

サービス利用のプロセス

就労選択支援を利用するためには、市町村にまず申請します。サービスの提供が決定されると原則1カ月間利用可能になります。ただし、自己理解や特性と働く場とのマッチングに時間が必要と判断される場合などには、最長2カ月間の提供が可能です。

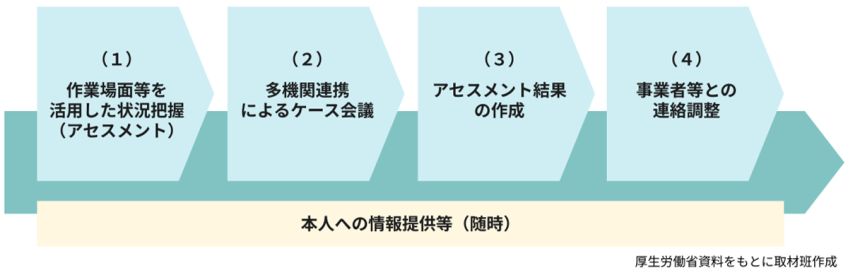

支援は基本的に図のようなプロセスで提供されます。

就労選択支援の流れ

(1)作業場面等を活用した状況把握(アセスメント) 支援員が面談や短期間の作業を通じて、利用者の職業適性や就労への意向などを多角的に評価します。

(2)多機関連携によるケース会議 就労選択支援事業所が、市町村・計画相談支援事業所・ハローワーク・医療機関・教育機関等のうち必要な機関を集めて、ケース会議を実施します。的確に本人の選択を支援するため複数の機関が関わることで、アセスメントの質と中立性の担保を図り、関係機関と連携して適切な支援につなげていく場です。

(3)アセスメント結果の作成 ケース会議を経てまとめられた評価結果を本人に提供し、客観的な自己理解をサポートします。

(4)事業者等との連絡調整 アセスメント結果を基に下記のような就労先の候補等に連絡し、利用者とともに就労先を選択していきます。

- 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型・B型・就労移行支援)

- 一般就労に向けた支援の利用(ハローワーク ・障害者就業・生活支援センター ・地域障害者職業センター 等)

- そのほか(地域活動支援センター ・職業訓練・教育機関 ・医療機関 等)

実際に職場での就労体験や事業所見学を行うことも想定されており、自分に合った作業内容や職場環境を具体的に確認できるのがメリットです。

就労選択支援の対象 特別支援学校の在校生も利用可能

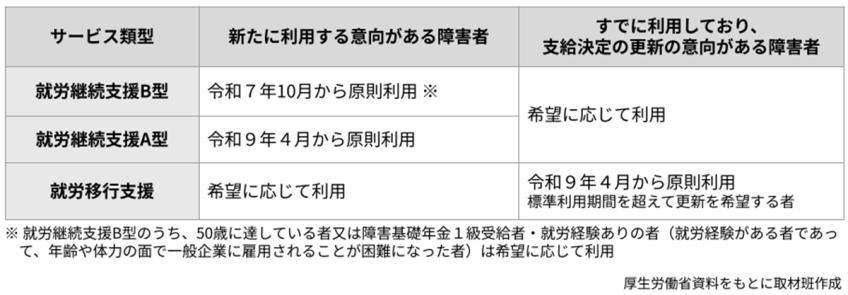

就労選択支援を利用できるのは、主に就労継続支援A型、B型、または就労移行支援の利用をこれから検討する方です。

・令和7年10月以降 新たに就労継続支援B型を利用したい方

※ただし、50歳以上の方や障害基礎年金1級受給者など、一定の条件を満たす方は希望に応じて利用(必須ではない)

・令和9年4月以降 新たに就労継続支援A型を利用したい方、または就労移行支援の標準利用期間を超えて利用を更新したい方

就労選択支援の主な開始時期

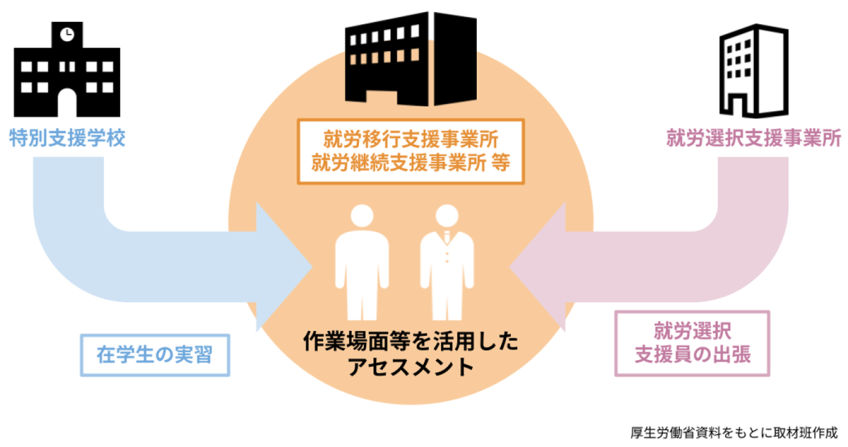

特別支援学校の在校生も、早期からのキャリア形成支援として利用できます。現在は、事業所に通う形のほか、支援員が学校や職場実習先に訪問し、3年生以外の学年での利用や、在学中に複数回利用するなどの活用法が検討されています。

特別支援学校での利用イメージ

就労選択支援のサービスが受けられる場

就労選択支援は、市区町村の障害者就労支援センター、就労移行支援事業所などのうち、一定の基準を満たした事業所が都道府県から指定を受けて運営します。

具体的な基準としては「過去3年以内に3人以上の利用者を一般就労させた実績がある」「就労選択支援専門員を配置している」といった、中立性と専門性を担保するための内容が定められています。

お住まいの地域の事業所については、市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。

就労選択支援で4つの柱がそろう就労系障害福祉サービス

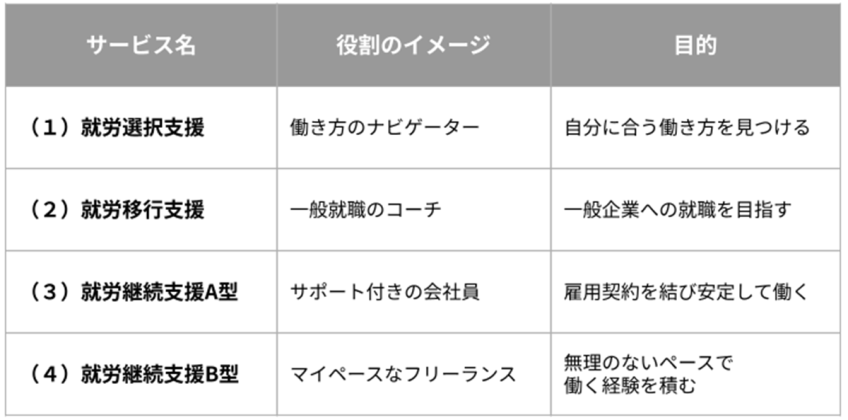

自分に合った働き方を選ぶためのサポート「就労選択支援」。これが加わることで、就労系障害福祉サービスは4つの大きな柱で構成されることになります。

就労系障害福祉サービスの役割イメージ

(1)就労選択支援は、本記事で説明してきた、「働きたい」気持ちを大切に社会とマッチングさせていくサービスです。

(2)就労移行支援は、一般企業への就職を目指すコーチ役。原則2年間、ビジネスマナー等のスキルトレーニングや就職活動支援、就職後の定着支援といったサポートが受けられます。

(3)就労継続支援A型は、事業者と雇用契約を結び、最低賃金以上の給料を得ながら働く「サポート付きで働ける会社」です。障がいへの配慮がある環境で、カフェ店員やデータ入力など事業所によってさまざまな仕事があります。

(4)就労継続支援B型は、自分のペースで働けるフリーランス契約のような働き方です。雇用契約を結ばず、体調や希望に合わせて通所し、生産活動に対する「工賃」を得ます。自分のペースを大切にしたい方が安心して通うことができ、部品の組み立てやパンの製造といった軽作業が中心です。

*

この記事では、障がいのある方が自分自身を理解し、納得のいくキャリアを歩み出すための新しいサポート「就労選択支援」をご紹介しました。

マッチングプロセスを丁寧に行うことで、就労後の満足度や職場への定着率を高める効果が期待されています。「自分らしく働く」をサポートするこの新しい制度、ぜひご活用ください。

監修:松田 一樹(まつだ かずき)

- 株式会社デザインマインドカンパニー代表取締役

- 通所介護、居宅支援施設のほか、就労移行支援施設を経営

参考文献

就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫ (厚生労働省)

「就労選択支援」について(厚生労働省)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(厚生労働省)