いじめ、不登校、発達の課題など、子どもたちを取り巻く問題が複雑化するなかで、スクールカウンセラー(以下、SC)に求められる役割はますます広がっています。しかし現場では、制度の限界や人員配置の課題から、十分な支援が行き届かないのが実情です。

全米スクールカウンセラー協会(American School Counselor Association:以下、ASCA)モデルを手がかりに、日本の課題と今後の可能性について、子どもの発達科学研究所 副主任研究員の津久井伸明が解説します。

ASCAモデルが示すスクールカウンセラーの理想像

アメリカのASCA(American School Counselor Association 全米スクールカウンセラー協会)が2019年に公表した「ASCAナショナルモデル(第4版)」は、SCを「すべての生徒の学業的・社会情緒的・進路的成長を支える教育専門職」として定義している。

この定義で特徴的なのは、SCの活動が個別対応に限定されず、全校的かつ予防的な教育活動、データに基づいた対策の立案と実践、そして学校改革への貢献といった領域にまで及ぶ点である。

カウンセリングはあくまで短期的支援であり、長期的・医療的な対応は原則として外部機関へつなぐことが想定されている。

つまり、ASCAが提唱するSCの理想とするモデルは、SCを従来の「相談室の中にとどまる支援者」から「学校教育の一部として機能する専門職」へと進化させた画期的な枠組みと言える。

アメリカでの研究が示す理想と現実のギャップ

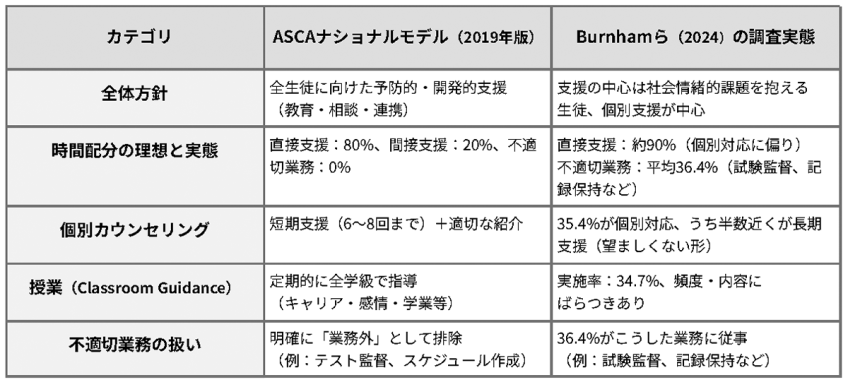

しかし、実際には理想通りには進んでいない。アメリカでSCでの制度と役割について研究を続けているBurnhamら(2024)は、アメリカ国内のSC約2,000人を対象に、業務実態とASCAモデルとの乖離を分析した。

その結果、SCの活動時間のうち約35%が個別カウンセリングに費やされ、しかもその多くが長期的な対応だったことが明らかとなった。

同研究ではまた、ASCAが「不適切業務」と分類するテスト監督や事務作業にも約36%の時間が割かれていたことも明らかとなった。加えて、ASCAが重視する教室支援(授業での社会情緒的スキル教育)や小集団支援の実施率にはばらつきがあり、データ活用による実践改善も限定的だった。

つまり、制度としての理念と、学校現場での運用との間に大きなギャップが存在していたのである。

スクールカウンセラーの理想と現実(Burnham et al.(2024)をもとに筆者が作成)

日本におけるスクールカウンセラーの役割とは?

では、日本のSC制度の成り立ちと役割はどうだろうか。日本のSC制度は1995年に文部省(現、文部科学省)が開始し、現在では全国の公立中学校を中心に配置が進んでいる。

SCの主な役割は、不登校、いじめ、発達上の困難など、問題を抱える児童生徒への個別対応である。ところが、多くのSCが非常勤(週1〜2回)で勤務しており、継続的支援やチームによる学校支援には限界がある。

SCの役割や支援内容をアメリカと比較すると、日本のSCは、アメリカにおけるSCとスクールサイコロジスト(School Psychologist 学校心理士: 以下、SP)の中間的な業務を担っているとも言える。

たとえば、心理検査の実施や学習・行動のアセスメント、IEP(個別教育計画)への関与などは、アメリカでは主にSPの職域だが、日本ではSCが一部を代替している状況がある。

日本のSCはまた、心理面接にとどまらず、教員との連携、危機対応、学校行事への協力、記録作成など、多岐にわたる業務を担っている。

一方アメリカでは、SCとSPがそれぞれの専門領域を分担し、役割が明確だ。こうした仕組みの違いから、日本のSC制度は「支援の幅広さ」に対して、「専門性の発揮」と「支援の持続可能性」をどう両立させるかという課題に直面している。

こうした背景には、日本の学校現場で「心理的支援=なんでもスクールカウンセラーに任せる」という認識が根強いことや、他の心理専門職(例:特別支援教育コーディネーター、教育相談員等)との役割分担が制度的に明確化されていないことが挙げられる。

今後の心理的支援のあり方とスクールサイコロジストの可能性

現在の日本のSC制度は、「個別支援に偏りすぎ」「予防的支援が届かない」「支援が属人的である」といった課題を抱えている。

こうした状況を脱するためには、まずASCAモデルに倣ってSCの職務と目的を再定義し、学校教育の一部として位置づけ直すことが不可欠である。そのうえで、発達・行動・学習に困難を抱える子どもへの専門的対応を実現するには、SPのような“アセスメントに基づく支援”を担う専門職の導入が望まれる。

SPは、知能検査、行動評価、IEP設計、チーム支援の設計などに特化した高度な専門職であり、SCと連携することで、支援の質と広がりが飛躍的に高まる可能性がある。

とはいえ、日本ではSPという国家資格や配置制度は存在せず、大学院教育も未整備である。そのため現実的には、教育委員会や教育センターに所属する心理士との連携、複数校巡回型の配置、SCとのチーム体制構築など、段階的な導入・育成が現実的な道筋となるだろう。

子どもを「こころ」と「学び」の両面から支えるために

今後の学校における心理的支援は、「一部の子どもを助ける」から「すべての子どもの成長を支える」ものへと進化していく必要がある。そのためには、SC制度の再設計と、SPの導入を視野に入れた支援体制の強化が急務である。

ASCAモデルは、その方向性を考えるうえで極めて有益な指針となる。そして、Burnhamらの研究は、「理念と現場」のギャップを埋める努力が制度実現には不可欠であることを示している。

日本においても、子どもたちの「こころ」と「学び」の両方を支える専門職体制の構築に向けて、今こそ議論を深めるときである。

執筆者:津久井 伸明(つくい のぶあき)

- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 副主任研究員

- 浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター 特任研究員

- 修士(教育学)

- 博士(小児発達学)

- 公認心理師、臨床発達心理士、特別支援教育士SV

- 特別支援教育士資格認定協会 養成委員会委員

- 所属学会:教育心理学会、LD学会、DCD学会、児童青年精神医学会、脳科学会

参考資料

・American School Counselor Association. (2019). ASCA national model: A framework for school counseling programs (4th ed.). American School Counselor Association.

・Burnham, J. J., Holcomb-McCoy, C., & Jackson, C. E. (2024). A 20-year review of school counselor roles: Discrepancies between actual practice and existing models. Professional School Counseling, 28(1), Article e1357.

・National Association of School Psychologists. (2020). Professional standards of the National Association of School Psychologists. https://www.nasponline.org/standards-and-certification

・Merrell, K. W., Ervin, R. A., & Gimpel, G. A. (2006). School psychology for the 21st century: Foundations and practices. Guilford Press.

・文部科学省. (2023). スクールカウンセラー活用事業の概要. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

・文部科学省. (2021). いじめの防止等のための基本的な方針(改訂)

・国立特別支援教育総合研究所. (2020). スクールカウンセリングと教育相談の実際. https://www.nise.go.jp/