「ディスレクシア」という言葉を見聞きする機会が増えてきました。「読み書き障がい」や「識字障がい」などと訳される、学習障がい(LD:Learning Disabilities)のひとつです。

日本の教育現場では、LDを持つ子どもたちへの対応が遅れていますが、アメリカには、50年以上前から主にディスレクシアの子どもたちの教育を専門に行い、大きな成果を上げている学校があります。それが、ボストン郊外のランドマークスクールです。

日本でランドマークスクールの紹介をしてきた先駆けである、子どもの発達科学研究所 主席研究員 和久田学が、その成果の秘訣を解説します。

LDに特化した教育が求められている理由

「この学校に入るまで、僕は友達よりも劣っているんだと思っていました。『どんなに頑張ってもできない』そう信じ込んでいた。だけど、ここに来て初めて、『自分だってちゃんとできるんだ』と思えるようになったんです」

ランドマークスクールを訪れたとき、ある子どもがそう話してくれました。それも1人ではありません。小学校低学年の子どもも高校生も、みんな同様に「私はもう大丈夫」「ランドマークは最高だ」と言い、表情や行動からもその自信が伝わってくるのです。

一方、日本の教育現場ではどうでしょうか。

子どもの発達科学研究所が行った不登校要因調査によると、「授業が分からない」ことが、不登校リスクを高める要因の一つとなっています。つまり、ここ数年にわたり、毎年史上最多を更新している不登校には、相当数の「学習の問題」が隠れている可能性があるのです。

そしてこの調査では、不登校ではない子どもも同様に、高い割合で「勉強が分からない」「成績が下がった」と感じていることが分かりました。

「授業が分からない」「勉強ができない」という感覚は、子どもを傷つけます。

私たち自身が子どもだった頃を思い出してみてください。みんなは分かっているようなのに、「自分だけ授業が分からない」と感じたとしたら、情けないような気持ちになったのではないでしょうか。

つまり、本来子どもを育むべき学校において、LDの子どもたちは傷つき体験を繰り返してしまうのです。子ども時代の傷つき体験が成人期に大きな影響を及ぼすことは、既に多くの研究により証明されています。

ランドマークスクールは、LDの子どもたちに成功体験を提供することにより、間違いなく彼らの今と未来を明るいものにしていると思うのです。

ランドマークスクールとの出会い

ランドマークスクールは、アメリカ・ボストン郊外にある、LD、特にディスレクシア(読み書き障がい)の子どもたちを対象にした学校です。設立は1971年。日本ではほとんど知られていませんが、アメリカではLD教育の先駆けとして高く評価されてきました。

学校誕生のきっかけは、創設者のチャールズ・ドレイク博士自身がLDを抱えていたことにあります。自らが「学ぶことのつらさ」を経験したからこそ、同じように苦しむ子どもたちのために、安心して学べる学校、成功体験を積むことができる学校を作ったのだそうです。

ランドマークスクールは、学び方を学ぶ(Learn how to learn)学校です。単に知識を教えるのではなく、1人ひとりの脳の特性に合わせた学びのスタイルを理解し、それに合わせた学び方を指導します。

学び方を学べば、一生を通して、学びをつづけることが可能になります。子どもたちの人生の可能性を広げる、まさに理想の教育を実現していると評価できるのではないでしょうか。

私が初めてランドマークスクールを訪問したのは2012年、日本で知り合ったアメリカ人英語教師(ALT:Assistant Language Teacher)の紹介がきっかけでした。その質の高さに驚き、子どもたちの表情や生き生きと学ぶ姿に強い衝撃を受けたのを覚えています。

こんなに子どもたちが大切にされ、質が担保されている学校があったのか、ということ。子どもたちだけでなく、そこで働く先生たちの明るさや自信に満ちた姿に、驚くとともにうらやましく思ったのでした。

この時の強烈な体験がきっかけになって、日本の先生たち、興味を持つ方々への紹介、視察訪問へのお誘いをするようになったのです。

成功体験が約束される教育の仕組み

ランドマークスクールの秘密をもう少し、探ってみることにしましょう。

ランドマークスクールに通う子どもたちは、全員ディスレクシアを持っています。冒頭でも説明したとおり、普通の学校では「落ちこぼれ」と見なされ、多くの失敗体験を積まされてきた子どもたちです。

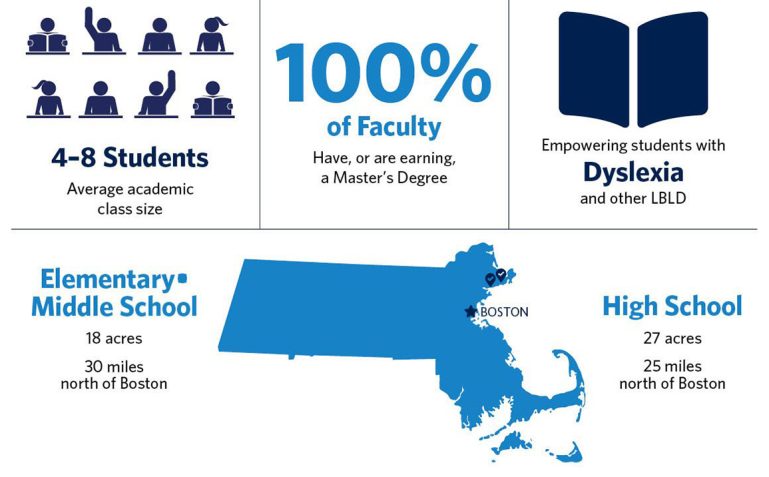

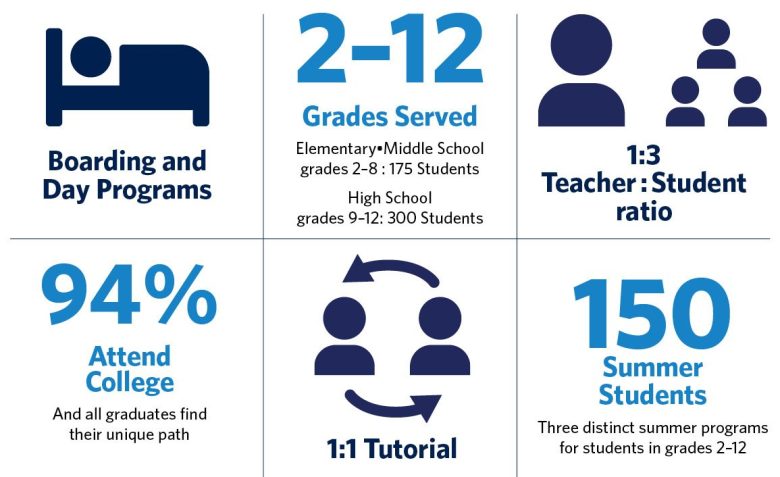

ランドマークスクールの特徴(出典:ランドマークスクール公式サイト)

1つのクラスに所属する子どもは8人程度と非常に少人数。そして1日に一度は必ず、教師と子どもが1対1で行う授業が組まれています。

そこでは、子どもがつまずいたままにされることはありません。学習できるようにするにはどうすればいいのか、1人ひとりの脳の特性に合わせた学び方を学びます。

もちろん、こうした学びの実現は、担当教師個人に任されているわけではありません。ランドマークスクールでは、アセスメントとその結果に応じた支援プログラムが体系化されており、誰が担当でも、エビデンスに基づいた安定的に質の高い支援を提供することができます。

在籍する全ての子どもたちは、このプログラムに基づいた1人ひとりに最適な支援を受けられるため、「成功体験が約束されている」と言えるのです。

子どもたちの中には、数年の通学で自信を取り戻し、地元の学校へ戻っていく者もいます。またハイスクールの卒業生のほとんどが大学へ進学します。子どもたちの進路がどこであっても、それぞれに必要な自信、スキル、そして知識を身につけられるよう支援するのです。

ランドマークスクールは「居場所」であると同時に、「次のステップへつなぐ準備の場」でもあると言えるでしょう。

特徴のひとつ:高校生の94%が大学へ進学(出典:ランドマークスクール公式サイト)

こうしたランドマークスクールの教育を支えているのは、Landmark’s Six Core Principles(6つの基本原則) です。

- 子どもに成功体験を提供する

- マルチセンサリー(多感覚)で教える

- 学習内容を小さな単位に分け、構造化する

- 練習と復習で自動化を確実にする

- 学ぶ手がかりとなるモデル(お手本)を示す

- 学びのプロセスに子ども自身を参加させる

これらは、既に脳科学や行動科学によって信頼性が裏付けられているのですが、驚くべきは、この原則が半世紀前にドレイク博士によって生み出されたものだということ。つまり、ランドマークスクールは時代を先取りしていたのです。

日本の教育の現状

日本には、ランドマークスクールのように、LDを専門とした学校は存在しません。また、LDに対して、このように質の高い教育プログラムがシステムとして実施されている例は、おそらく無いでしょう。

文部科学省が2022年に行った「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」によると、通常学級に在籍しつつも、学習面で著しい困難を示す子どもは6.5%とのこと。つまり、30人のクラスで約2人の子どもが「著しく勉強ができない」状況にあることを意味します。

さらに、前述したように私たちが行った不登校要因調査でも「授業が分からない」と回答した子どもは、不登校の子どもで47.0%、不登校でない子どもでも35.4%。日本の子どもたちの多くが勉強で悩んでいます。

そうした子どもたちは、「自分は頭が悪いんだ」「努力不足だからだ」などと考えて傷ついている可能性が少なくありません。

こうした現状を打破するには、ランドマークスクールのような学校、教育システムが必要です。

ランドマークスクールから学ぶべきこととは

もちろん、アメリカのランドマークスクールを日本にそのまま導入することはできません。言語の違いによりディスレクシア(読み書き障がい)への指導法も異なるからです。

しかし、それでも学ぶべきことは多くあります。

言語の違いによらない部分での指導支援の方法や、教育の質を担保するシステム、そして何よりも「学び方を学ぶ」ことを中心として、子どもの成功を保障するという理念は、まさに私たちに必要なことだと思うからです。

ランドマークスクールには、子どもを大切にし、必ず成功へと導く仕組みがあります。子どもが「自分はできる」と信じられる教育。その質の高さと、質を担保するシステム。

もし日本の学校に同じ仕組みがあったら――

救える子どもは、どれほどいるでしょうか。

今年9月、私は再び現地を訪れました。今回の視察訪問をもとに、子どもたちの声や先生方の実践など、最新の情報をレポートしていきます。日本の教育をより良くするために、ランドマークスクールから何を取り入れることができるのか。是非、次回以降の記事にもご期待ください。

執筆:和久田 学(わくた まなぶ)

- 公益社団法人子どもの発達科学研究所 所長・主席研究員

- 大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学 連合小児発達学研究科 招聘教員

- 博士(小児発達学)

- 専門は発達心理学、教育学

- 所属学会:特殊教育学会、LD学会、自閉症スペクトラム学会、子どもいじめ防止学会

参考資料

- Landmark School公式サイト

https://www.landmarkschool.org/ - 子どもの発達科学研究所「文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究」

https://kohatsu.org/20240325research-report/ - 文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(令和6年10月31日発表)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm - 文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果(令和4年)について」(令和4年12月13日発表)

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2022/1421569_00005.htm