自閉スペクトラム症(ASD: autism spectrum disorder)の早期診断は、療育の効果を高める観点などから極めて重要です。適切な療育を早期に開始できるかどうかが、子どもの未来を左右するからです。一方で、現在のASD診断は時間と労力を要するケースが少なくありません。

福井大学の医師、松﨑秀夫教授はこの現状を改善しようと研究に尽力しています。今回、松﨑研究室はASDの超早期判定に役立つバイオマーカー候補に関する新知見を得ることに成功しました。しかしそこには、倫理的な側面などからの課題も残されています。

本記事では松﨑教授のインタビューを交え、本研究の意義と展望を紹介します。

執筆:コハツWEB編集部

研究グループが得た新たな知見

松﨑研究室は、出生直後に胎児側から採取された臍帯血の脂肪酸の解析を行い、アラキドン酸由来のジヒドロキシ脂肪酸である「ジヒドロキシエイコサトリエン酸」という物質が、6歳の子どものASD特性の重症度と適応機能に関連していることを明らかにしました。

研究ではエポキシ脂肪酸とジヒドロキシ脂肪酸の各濃度が、出生後の子どものASD特性と関連するかを解析。アラキドン酸由来のジヒドロキシ脂肪酸の一種である11,12-diHETrEと8,9-diHETrEの特性への関与を突き止めました。

11,12-diHETrEは、ASDの主要な2つの特性のうち特に社会性相互作用の障害において正の相関を認め、8,9-diHETrEは限局された反復的な行動に影響していました。

本研究の成果は、臍帯血によるASDの超早期判定に繋がる可能性を秘めた新たな知見として、令和6年7月の「Psychiatry and Clinical Neurosciences」誌にも掲載されています。

ASDにおける早期診断の重要性と研究の意義

ASDは神経発達障害の一つで、社会的コミュニケーションの困難さ、興味や活動の偏りなどが特徴で、生物学的に有効な根治療法はありません。

医療対応としては、早期診断に基づく早期療育への導入が重要とされます。早期からの適切な療育は子どもの成長と発達を支援し、ご本人と周囲の困り感の軽減につながるからです。

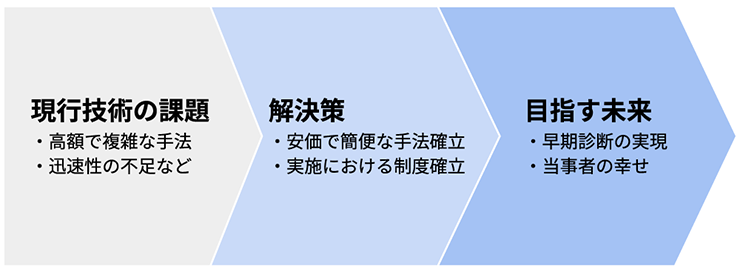

一方、現在の診断方法は医師による診察のみで、この領域の専門医が少ない今日では、外来受診にも時間がかかるのが現状です。病態のメカニズムや治療に資する標的分子も定まっていません。ご家族や医療者・教育者といった現場からは、より客観的で迅速な診断補助手段の開発が求められてきました。

今回の研究成果は、こうした従来の診断方法を補完したり、より客観的な診断を可能にしたりする手がかりとなる可能性があるのです。

異なる専門性の視点がもたらした研究成果

松﨑教授は、もともと内分泌代謝学のスペシャリストです。

糖尿病や肥満に代表される「脂質異常の専門家」としてASDの子どもの脂質代謝に着目したのが本研究の原点でした。

「もう20年以上前のことです。脂質代謝異常のある先天疾患にASDが高率で合併することを知り、逆にASDのお子さんの脂質代謝を調べるようになりました」

松﨑教授はその後、ASDは幼児から小学生の段階で低脂血症になっているという発見に辿り着き、ASDの脂質所見の起源を探ることになります。今回の研究の成果は、こうした独自の専門性をもった松﨑教授による、長年のたゆまない歩みの結果といえます。

倫理的側面を踏まえた早期診断研究の未来

このように、ASDの早期診断につながる可能性を秘めた新たな研究。その倫理的側面、技術面の課題、そして今後の展望について、研究を率いる松﨑教授にコメントをいただきました。

■倫理的側面について

今回の研究の意義は、「ASDをなくすことではない」と私自身は考えています。倫理的側面において早期診断にかかわる今回のような研究をめぐっては、この論点での議論が生じることもあるでしょう。

ただ、あくまで私は「困っている人の役に立つ技術開発」をしたいという思いのもと、日々の研究を行っています。

■技術課題について

今回の研究で脂質代謝物の測定には質量分析という技術を使いました。より客観的・早期の診断の可能性が見えた一方、精度としては、当然ながらさらなる研究が必須です。

また、社会実装に向けて、質量分析は健診には高額でハードルが高いといった諸課題がみえています。

■今後の展望について

検査手法に関しては、質量分析に代わる安価で簡便な検査方法を開発したいと考えています。

また、今回発見した脂質代謝物が、ASDの発症メカニズムに関わっているとしたら、新たな治療法の開発にもつながるかもしれません。

こうした展望のもと、今後いっそう研究を進めていきたいと考えています。

今後に向けた診断技術の進化

社会実装にむけたメッセージ

このように重要な意義がある研究。しかし、社会実装に向けてはまだまだ課題が山積しています。

「私たち研究者の使命は社会に貢献すること。難しいテーマですが、研究を進めるためには社会の皆さまの理解と、研究へのお力添えを必要としています」

ASD当事者の子どもたちの、健全な発達に寄与するという意味においても重要な本研究。しかし、その研究から社会で役立つ成果が出るまでには、多くの協力が必要です。

松﨑教授の言葉からは、倫理的課題や資金調達など検討事項は山積していてもASD支援に寄与し、当事者の幸せに役立ちたいという揺るがない思いが感じられました。

本研究の理解と支援が広がり、今後、さらなる展開を迎えることが期待されます。

参考文献

- Arachidonic acid-derived dihydroxy fatty acids in neonatal cord blood relate symptoms of autism spectrum disorders and social adaptive functioning: Hamamatsu Birth Cohort for Mothers and Children (HBC Study)「新生児臍帯血中のアラキドン酸由来のジヒドロキシ脂肪酸が自閉スペクトラム症の 症状と社会性適応機能に関連する: 浜松母と子の出生コホート研究」

- 福井大学. “自閉スペクトラム症の早期診断を支援する新たなバイオマーカー候補を発見” 2024年8月. https://www.med.u-fukui.ac.jp/wp-content/uploads/2024/08/fb914d6fe08c74d86cebad6d48f15f27.pdf

監修:松﨑 秀夫(まつざき ひでお)

- 福井大学 先進部門 子どものこころの発達研究センター 脳機能発達研究部門 教授