不登校の子どもが増え続けている現在、「どうして学校に行けないのか」という問いに、私たちはどう向き合えばいいのでしょうか。

不登校の原因は、決して子ども本人だけの問題ではなく、そもそも学校が子どもにとって居心地の良い場所ではなくなっていることかもしれません。

文部科学省の委託により2023年に実施された「不登校要因調査」の結果をもとに、不登校の子どもたちの本音とその対策について、子どもの発達科学研究所 主席研究員の和久田学が解説します。

不登校は特別なことではない時代

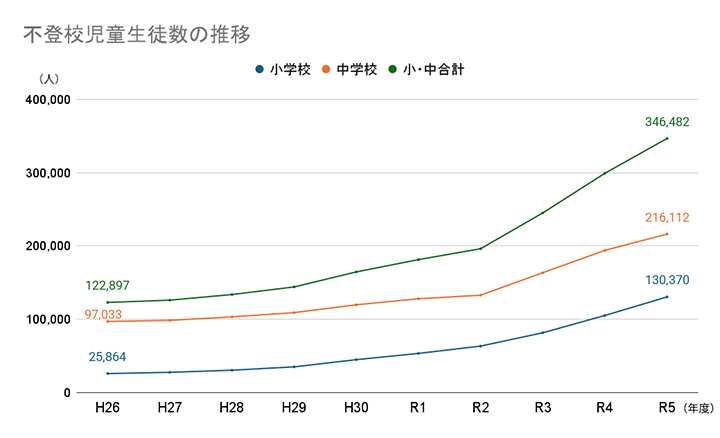

いま、学校に行けない子どもたちが急増しています。文部科学省の調査によると、令和5年度(2023年度)には小中学生あわせて約35万人に及びます。全国の小中学校の児童数が約923万人なので、およそ30人に1人、つまりクラスに1人以上が不登校という時代になりました。

平成26年度(2014年度)と令和5年度の10年間の不登校生徒数を比較すると、小学生は約5倍、中学生は約2.2倍に増加しました。小中学生全体では、約3倍に膨らんだことになります。

文部科学省:令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

クラスに1人以上、学校に行けない子どもがいる時代において、不登校を「特別なこと」「家庭や本人のせい」と捉えるのは、もはや正しくありません。むしろ、社会全体が変わる中で、学校という環境と、子どもたちの感覚や生き方が合わなくなってきていると考えるのが適切ではないでしょうか。

これから、子どもの発達科学研究所が文部科学省の委託を受けて行った「不登校要因調査(2023年実施)」を中心に、多様な価値観が広がる令和において、不登校がなぜ起きるのか、そして、どう支え合えばいいのかを考えていきたいと思います。

不登校は子どもの「問題行動」ではない

かつて不登校は「登校拒否」と呼ばれ、学校に行かないことは「本人に問題がある」と考えられていました。中には「怠け」「わがまま」と決めつける場合もあったほどです。令和5年度の文部科学省の調査でさえ、本人の「無気力・不安」が不登校の主な要因であるとされるケースが半数を超えているのです。

しかし2017年に施行された「教育機会確保法」により、考え方は見直されました。この法律では、不登校を単なる問題行動とは見なさず、「子どもの学びと育ちを支えることが大事」であり、「無理に学校に戻すことを目標にしない」と定められたのです。

つまり、学校に行けないことは、子どもが悪いのではないのです。社会が変わる中で、私たち大人が、学校のあり方を考え直す必要に迫られています。

不登校要因調査で明らかになった「不登校の本当の背景」

では、不登校の背景、要因には何があるのでしょうか? ここで、子どもの発達科学研究所による「不登校要因調査」の結果を紹介します。

この調査では、令和4年度に不登校だった児童生徒と、そうでなかった児童生徒を比較しました。児童生徒本人、保護者、教師の三者から回答を集めた、これまでにない大規模なデータです。

同調査では、ある要因が不登校にどの程度関係しているかを分析しました。要因と不登校との関連の強さは、倍率(オッズ比)で表されています。たとえば、オッズ比が2であれば、その要因がある場合、不登校になるリスクはその要因がない場合に比べて2倍になる、というふうに考えられます。その結果、以下のような傾向が明らかになりました。

【主な結果(児童生徒回答)】

不登校でない児童生徒 vs 不登校児童生徒(オッズ比)

- からだの不調:34.0% vs 68.9% (4.29)

- 学校の決まりごと(制服、給食、行事等):13.8% vs 38.6% (3.94)

- 先生と合わなかった:14.3% vs 35.9% (3.35)

- 宿題ができない:24.5% vs 50.0% (3.08)

- 声や音がうるさい、いやなにおい:23.7% vs 40.3% (2.17)

- いじめ被害:15.0% vs 26.2%(2.00)

- 授業がわからない:35.4% vs 47.0% (1.62)

出典:子どもの発達科学研究所『不登校の要因分析に関する調査研究報告書』

つまり、不登校の要因には、単なる「無気力・不安」という言葉では説明できない、具体的な困りごとや苦しみがあることがわかったのです。

たとえば、「からだの不調」や「学校の決まりごと(制服、給食、行事など)」といった、身体的・環境的な負担が大きく影響していることが読み取れます。「先生と合わなかった」「宿題ができなかった」「教室の騒がしさやにおい」なども、不登校の子どもたちにより多く見られた回答でした。

まとめると、この調査では、子どもがこうした困りごとや苦しみを持つことによって、明らかに不登校になりやすくなるということが示されたのです。

さらに、調査では教師にも同じ質問をしましたが、教師は「いじめ」や「環境要因」に気づきにくい傾向があり、子どもたちと教師の間で認識のズレがあることも浮き彫りになりました。

調査結果から言えることは、不登校児童の理解や支援には、何よりも子ども本人の声に耳を傾けることが欠かせないという点です。また、教師は子どもを支えようと努めているものの、学校現場にはさまざまな制約や限界があるのも事実です。

令和型不登校の特徴 は学校の「居心地」にある!?

不登校要因調査により明らかになった要因を考えると、不登校の予防や対応について、次の5つに整理することができます。それらをよく見ると、今の学校が持つ課題が明らかになっているように思えるのです。

- 人間関係(いじめ、教師との相性)

- 学習(授業がわからない、宿題ができない)

- 学校風土(決まりごと、環境要因)

- 心身の不調・生活リズムの乱れ

- 家庭背景(特別支援ニーズ、家庭の事情)

出典:子どもの発達科学研究所『不登校の要因分析に関する調査研究』(概要版)

5つの要因のうち最も注目すべきは、「学校風土」です。

学校風土とは、学校の雰囲気、空気感を表す言葉のことで、すでに100年以上前から注目されてきました。学校の決まり、教師の行動、児童生徒と教師の関係性、児童生徒同士の関係性などにより創られるとされています。

学校風土の向上は、不登校、いじめ、子どものメンタルヘルスの悪化を予防するだけでなく、学業成績の向上にも関連があることが、たくさんの研究によって証明されています。

不登校要因調査の結果においても、子どもたち自身が「学校の決まり」「教室の騒がしさ」「物理的環境」「先生との関係」などに強いストレスを感じ、 結果として学校に行けなくなっているケースが少なくないことが明らかとなりました。

考えてみると、今の学校は、私たちが子どもだった頃と大きく変わっていないように思います。

1人1台の端末が用意され、プログラミング教育のような、新たな学習が導入されたとはいえ、今の子どもたちも、私たちが子どもだった頃と同じような椅子と机を使って学習しています。

また、授業の長さや進め方は、昔と比べて大きく変わっていないように思います。制服や校則でも同様のことが言えます。たとえば、小学生の子どもたちは、相変わらず漢字書き取りや本読み、計算ドリルをこなしているのです。

何よりも「みんな一緒でなければならない」「(みんなに合わせて)我慢するのが当然」といった集団行動中心の学校生活に大きな変化はありません。

もちろん、以前と同じやり方が悪いとは言えません。それにしても、教室環境、授業の内容、行事や部活など、変わっていない部分が多いと感じませんか。

一方、時代は大きく変わっています。

大人も子どもも、SNSやネットを通じた個別のコミュニケーションを行うようになりました。人は以前より、音、におい、感触などに敏感になり、清潔、静かさを求める傾向が強まっています。大人の世界でも、個別性が尊重されるようになりました。

そうした結果として、今の学校は子どもたちにとって「居心地の悪い場所」になっている可能性があると思うのです。

子どもたちにとって「居心地の良い学校」とは

今後大切なのは、「子どもを学校に合わせる」のではなく、「学校を子どもたちに合わせる」発想に転換することかもしれません。つまり、学校を変えること、様々な特性や教育的ニーズを持つ子ども一人ひとりに合った教育のバリエーションを提供することです。

これは、一般の学校の場合、学校風土向上の取り組みにつながり、不登校の予防だけでなく、いじめ、子どものメンタルヘルスの悪化などの予防、そして子どものウェルビーイングの増大などの効果を期待することができるでしょう。

居心地の良い学校を創るためには、どうしたらいいでしょうか。

まず、音環境、におい、教室の広さ、机や椅子などの物理的な環境を見直します。さらに、校則や行事など、これまで当たり前だとされていたことを今の時代、すなわち多様性を受け容れるという理念に基づき、大胆に改革することです。

さらには、一人ひとりの特性に合わせ、個別の学び方に対応しなければなりません。そして何より、子どもたちの声を聞くことが大切です。

「学校がつらい」「音がうるさい」「授業がわからない」といった訴えを、 「我慢しなさい」の一言で押さえつけるのではなく、「どうしたら学校が楽しくなるのか、一緒に考えよう」と声をかけ、学校の在り方を子どもたちと一緒に考えることが大切ではないでしょうか。

子どもたちの未来のために

不登校は、子どもたちが「自分を守ろうとした結果」であることも少なくありません。それは、時代の変化を敏感に感じ取った子どもたちからの「社会へのメッセージ」でもあるのです。

だから、私たちはこう言うべきでしょう。

「大丈夫、あなたはあなたのままでいい」「あなたに合った居場所を一緒に探そう」

子どもたちの未来を守るために、私たち大人も、学校も、社会も、変わる勇気が必要であると思うのです。

執筆:和久田 学(わくた まなぶ)

- 公益社団法人子どもの発達科学研究所 所長・主席研究員

- 大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学 連合小児発達学研究科 招聘教員

- 博士(小児発達学)

- 専門は発達心理学、教育学

- 所属学会:特殊教育学会、LD学会、自閉症スペクトラム学会、子どもいじめ防止学会

参考リンク

- 「不登校要因調査」の詳細データ・図表は、子どもの発達科学研究所のHPで公開されています。

https://kohatsu.org/20240325research-report/