2025年11月21日、こども家庭庁および文部科学省より「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」「いじめの重大化を防ぐための研修用事例集」が公表されました。

これまでは自治体で作成・報告されてきたいじめの「重大事態調査報告書」を国が初めて収集・分析し、その結果をもとに作成された、いじめ重大化の未然防止等を目的とした資料です。

重大事態調査報告書とは何か。なぜいま、国は重大事態調査報告書の分析を行なったのか。本事業の分析実務を担当した公益社団法人 子どもの発達科学研究所の所長・主席研究員 和久田学氏に聞きました。

(取材・執筆:コハツWEB取材班)

増え続けている「いじめ重大事態」

ーーこども家庭庁および文部科学省が、「重大事態調査報告書」の分析結果をもとに、「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」「いじめの重大化を防ぐための研修用事例集」を作成、公表しました。まず、「重大事態」とは何か教えてください。

いじめ防止対策推進法に定められた、子どもの生命や心身に重大な被害が生じた疑いがあるなど、特別かつ迅速な組織的調査が必要とされる状態にあるいじめのことです。

文字通り、通常のいじめよりも重大な事態にあるいじめだと理解していただければよいでしょう。

いじめ防止対策推進法では、具体的に以下のように定義されています。

いじめ防止対策推進法 第二十八条 第一項

学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

この一号にあたるものは一号重大事態(生命心身財産重大事態)、二号に該当するものは二号重大事態(不登校重大事態)と呼ばれており、これらが発生した、もしくは発生した疑いがある場合、学校は事実関係を明確にするための調査を行い、報告する義務があります。

その際に作成されるのが、今回、分析の対象となった「重大事態調査報告書」です。

ーーテレビのいじめ報道などで、一部が黒塗りされている資料のイメージ映像を目にしたことがあります。あれのことですね。なぜ今回、国は重大事態調査報告書の分析を行なったとお考えですか。

簡単にいえば、重大事態の件数が増えているからです。

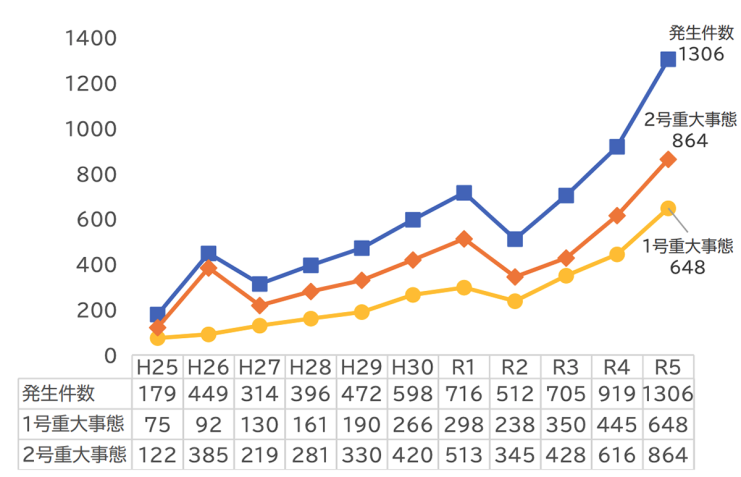

令和5年度における重大事態の発生件数は、過去最多の1,306件でした。これは、極めて憂慮すべき状況です。

「重大事態」の発生件数 (出典:「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」文部科学省) ※いじめ防止対策推進法第二十八条第一項において、学校の設置者又は学校は、重大事態に対処するために調査を行うものとすると規定されており、当該調査を行った件数を把握したもの。※ 1件の重大事態が第一号及び第二号の両方に該当する場合は、それぞれの項目に計上されている。

先ほど紹介した「いじめ防止対策推進法」の二十八条には、重大事態の調査を行なう目的は「同種の事態の発生の防止に資する」ことであると、明確に記されています。

しかし2013年に「いじめ防止対策推進法」が制定されてから約10年が経った現在、重大事態は減るどころか、むしろ増え続けている。

そうした状況や、この間にこども家庭庁が創設されたことなどを踏まえ、改めて「いじめ防止の取り組みを見直そう」という動きが出ているのだと言えるでしょう。

32の「重大事態調査報告書」を分析

ーーこれまで、なぜ国は「重大事態調査報告書」の分析を行なってこなかったのでしょうか。

そもそも重大事態調査報告書には、基本的に国へ提出する義務がありませんでした。

教育行政では、地方の自治が重視される傾向にあります。たとえば公立学校の場合、その報告先は「当該地方公共団体の長」となっているのです。

いじめ防止対策推進法 第三十条

地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。

しかし先ほど述べた通り、この10年で重大事態は増え続けている。

そこで文部科学省とこども家庭庁が全国へ報告書の提出を呼びかけ、今回の国主導の分析に至ったという経緯です。

ーー分析はどのようなステップで行われたのでしょう。

まずこども家庭庁と文部科学省が、全国から集められた報告書を確認し、その中から次の基準をもとに32の報告書を選定しました。

1 こどもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いのある事例(相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある事例も含まれる)

2 公平性・中立性が確保された組織(第三者委員会)によって調査が行われた事

3 調査報告書の記載内容から分析が可能な事例

その32の報告書を、当研究所が分析。

そして、その分析をもとに、国が召集した識者たちが作成したのが今回公表された「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」と「いじめの重大化を防ぐための研修用事例集」です。

ーー子どもの発達科学研究所は、どのような分析を行なったのですか。

まず海外の先行研究などをもとに、複数人で仮説を立てました。

どういった時に、いじめは重大化しやすいのか。どのような要素があると、重大ないじめが発生しやすいのか。

そうした仮説を立てた上で報告書を読み込み、仮説を検証する、というのが基本的な流れです。

なお、分析を行なったメンバーは、全員が教職経験のある研究者でした。現場の実態を踏まえた分析ができたのではないかと自負しています。

盛り込まれた「新たな視点」

ーーそうした分析をもとに作成されたのが、今回公表された「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」「いじめの重大化を防ぐための研修用事例集」なのですね。

はい。しかし先ほど述べた通り、あくまで私たち子どもの発達科学研究所が担当したのは基礎分析だけです。今回発表された留意事項集と研修用事例集は、分析結果をもとに識者たちが検討を重ね、作成してくださいました。

記者報告会の様子

そのため、私たちの分析がそのまま全て掲載されているわけではありません。とはいえ、日本においては革新的な情報が多数盛り込まれていると思っています。

ーーたとえば、どういった情報でしょう。

「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」には、「留意事項」として10個の「いじめの重大化を防ぐための対応」と、5個の「いじめの重大化につながり得る要素・特徴」が記載されています。

出典:「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」目次より

たとえば「いじめの重大化につながり得る要素・特徴」の中に、「交際関係の開始・解消、性的ないじめ」という項目があります。

学校現場では、児童生徒間の恋愛・交際を巡るトラブルについては、プライバシー等への配慮から「生徒自身で解決すべき問題」「学校が踏み込んではいけない」と判断されることが珍しくありません。

しかし報告書を読み解くなかで、「いじめではなく、恋愛トラブルではないか」と判断し対応が遅れた結果、重大事態に発展したケースが複数見られたのです。そのため、今回の留意事項集への掲載が決まりました。

今回の留意事項集には、このほかにも「部活動におけるいじめ」など、教育現場で「介入しづらい」とされていたトピックが、適切な対応に必要な視点などとともに取り上げられています。

当然ながら、これらで全ての重大事態を予防できるわけではありませんが、少しでも子どもたちの直面する困難の解消や、現場の課題解決に役立てていただければ嬉しいです。

【参加無料】オンラインセミナー開催のお知らせ 12/19(金)13:30~

本記事で紹介した重大事態調査報告書分析の結果や、留意事項集・研修用事例集の内容を和久田が解説する、行政・教育関係者向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料。詳細は以下をご確認ください。開催日時:2025年12月19日(金) 13:30~15:00(後日録画配信あり)

開催方法:オンライン(Zoomウェビナー)

参加費:無料

定員:500名(先着登録順、要事前申込)

対象:教職員、首長部局、教育委員会等に所属する、教育に携わる方

※個人の方、報道関係者の方はご参加いただけませんので予めご了承ください

申込締切:12月18日(木)12:00(締切に関わらず定員に達し次第受付終了となります。)

申込 詳細:こちらのフォームよりお申し込みください

監修:和久田 学(わくた まなぶ)

- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 所長・主席研究員

- 大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学 連合小児発達学研究科 招聘教員

- 博士(小児発達学)

- 専門は発達心理学、教育学

- 所属学会:特殊教育学会、LD学会、自閉症スペクトラム学会、子どもいじめ防止学会

【参考文献】

こども家庭庁 文部科学省(2025)「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d614d2ed-c695-4fd6-8dc2-2e1662f5ead6/f4cdae28/20251121-councils-ijime-kaigi-d614d2ed-11.pdf

こども家庭庁 文部科学省(2025)「いじめの重大化を防ぐための研修用事例集」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d614d2ed-c695-4fd6-8dc2-2e1662f5ead6/c0a8a01d/20251121-councils-ijime-kaigi-d614d2ed-12.pdf

文部科学省 (2024)「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 概要」https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071

文部科学省(2024)「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン 令和6年8月改訂版」https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-000037829_3.pdf