子どもが思春期を迎えると、反抗的な態度や親子の衝突が増え、どう対応すべきか悩む親は少なくありません。そこには、脳の発達と性ホルモンの影響による脳のバランス変化が影響しています。しかし、この暴走しやすい脳にも「落ち着かせる方法がある」と語るのは、子どもの発達科学研究所 所長、主席研究員の和久田学です。

思春期を「心の問題」ではなく発達の一過程と捉え、思春期の嵐を穏やかにする手がかりを、科学の視点から和久田が解説します。

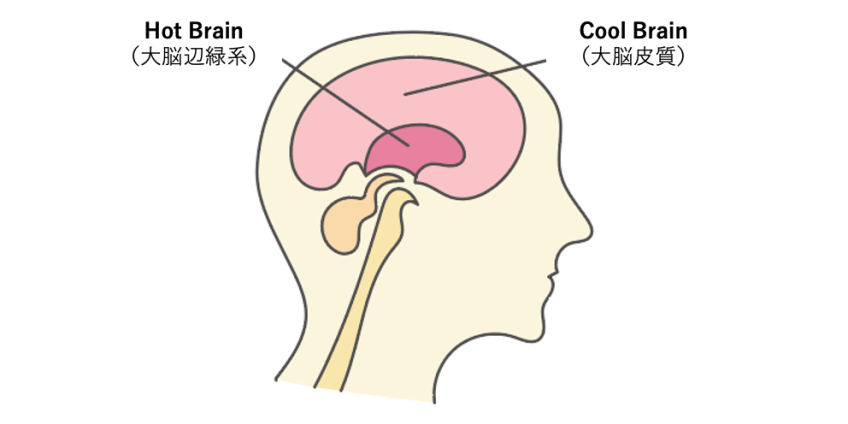

思春期に暴走する脳「Hot Brain」と抑制する役目の「Cool Brain」

国や時代を超え、多くの若者に訪れる思春期の嵐。これは子ども自身の問題や親子関係の問題というより、「脳の発達の過程」と捉えることができます。

脳は、その機能から2つの部分に分けることができます。Hot Brain(情動の脳)とCool Brain(抑制の脳)です。

Hot Brain(情動の脳)大脳辺縁系に代表される、感情や本能的な反応を司る部分。喜び、怒り、不安、恐怖などが即座に生まれる。

Cool Brain(抑制の脳)大脳皮質、特に前頭前野にあたる部分。計画や抑制、相手の気持ちを考えるなど、理性的な判断を担う。

このHot Brain(情動の脳)とCool Brain(抑制の脳)のバランスが性ホルモンの影響で崩れ、Hot Brainの暴走が抑制できなくなる。それが思春期の嵐なのです。

思春期に暴走する脳、Hot Brain(情動の脳)は、あたかもブレーキが効きにくい暴走自動車のようなもの。

感情的になる、興奮する、相手の話を聞けないといった大人への反抗的な態度は、科学的には「脳の発達段階のひとつ」と理解できるのです。

Hot Brain と Cool Brain

Hot BrainとCool Brainには、それぞれ特徴があります。

Hot Brain(情動の脳)は、熱しやすいとされています。何らかの危険に直面したとき、すぐに反応するのはHot Brainです。例えば「怖い」→「逃げる」、「やられた」→「戦おう」のようにすぐに反応します。これは私たち自身の身を守るためでもあります。

また、Hot Brainは私たちの身体と深く結びついていて、Hot Brainが動き出すと同時に、動悸が激しくなったり、身体が硬くなったりします。

一方でCool Brain(抑制の脳)が動き出すのには、時間がかかります。しばらくしてから状況を把握し、「これはそれほどの危険ではない」「状況から考えて問題ないだろう」などと考察を加えるのです。

また、Cool Brainは「言葉」の発達と密接に結びついています。「言葉を使うとCool Brainが働き始める」と考えることもできます。

思春期の暴走した脳を落ち着かせる2つの方法

さて、Hot Brain、Cool Brainそれぞれの特徴が分かったところで、それを踏まえて思春期の嵐への対応について考えてみましょう。

暴走しやすい脳を放っておくわけにはいきません。では、Hot Brainが暴走しやすい思春期の脳に、私たち大人はどのように対応すればよいのでしょうか。そして、思春期の嵐を少しでも穏やかにするために、何を準備すべきなのでしょう。

思春期の子どもが興奮したり感情的になったりするのは、Hot Brainが活発に働いている状態だからです。裏を返すと、Cool Brainは働いていない状態だといえます。

とすると、子どもを落ち着かせたい私たちは、その子どもの中のHot Brainを落ち着かせ、逆にCool Brainを働かせる必要があります。Cool Brainが優位な状態になれば、話し合いが可能になり、理屈が通るからです。

Hot Brainをなだめ、Cool Brainを引っ張り出すには2つの方法があります。

1つは、「Hot Brainが動いている間は放っておく」という方法。つまり、時間を置いて、Cool Brainが働き出すのを待つわけです。

Hot Brainが前面に出ているときは、話し合いにはなりません。たとえこちらの主張が正論だったとしても、Hot Brainがさらに興奮するだけ。先に紹介した通り、Cool Brainは動き出すのに時間がかかります。時間を置いて、いわゆるクールダウンをさせることが肝心です。

もう1つは、「身体を通してHot Brainをなだめる」という方法です。

何かの拍子に不安になったり怒りを感じたりしたとき、深呼吸をしたり、気分転換に伸びをしたりしませんか。気持ちが落ち着かなかったら、散歩したり、音楽を聴いたり、お風呂に入ったり——。これらは、身体を通して自分のHot Brainをコントロールしようとしていると考えることができます。

思春期の子どもも同様です。カッカして感情的になっているときに、大人が同じようにカッカして叱りつけるのは意味がありません。むしろ穏やかな調子で、深呼吸やストレッチをするように促すことが有効な手段になるのです。

「お風呂に入ってきたら?」「何か甘い物を食べる?」などと言って、身体に働きかけ、Hot Brainがおさまり、Cool Brainが働き出した頃に話し合いをする。そんな風にするのはどうでしょうか。

思春期の当事者である本人と脳科学の視点を共有する

Hot Brainが興奮している様子が見られたら、大人が子どもに寄り添い、身体や感覚に働きかけ、時間をおき、その後に「どうしたの?」「何があったの?」と穏やかに話しかけて、言葉で感情を整理させる。

こうしたやりとりを通すことで、Cool Brainが発達し、少しずつ自己抑制や問題解決のスキルが身についていくことが期待できるのです。

それからもう1つ。

「思春期はHot Brainが興奮しやすくて、Cool Brainが働きにくくなる」

この事実を、思春期真っ只中の子どもに伝えるのはどうでしょうか。

私たち自身もそうであったように、子どもたち自身が、自分の中から湧き上がってくる情動や不安をどう扱っていいか、困っている場合があります。

もしかしたら、この事実を伝えるだけで、「ああ、そういうことなんだ」と子どもも安心するかもしれません。

執筆:和久田 学(わくた まなぶ)

- 公益社団法人子どもの発達科学研究所 所長・主席研究員

- 大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学 連合小児発達学研究科 招聘教員

- 博士(小児発達学)

- 専門は発達心理学、教育学

- 所属学会:特殊教育学会、LD学会、自閉症スペクトラム学会、子どもいじめ防止学会